○白石市市税条例施行規則

昭和35年3月25日

規則第5号

(規則の根拠)

第1条 市税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(1) 総務部税務課に勤務する市の職員

(2) その他市長が指定する市の職員

(1) 市税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 市税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(3) 市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(4) その他市長が指定する市税に係る事務に関すること。

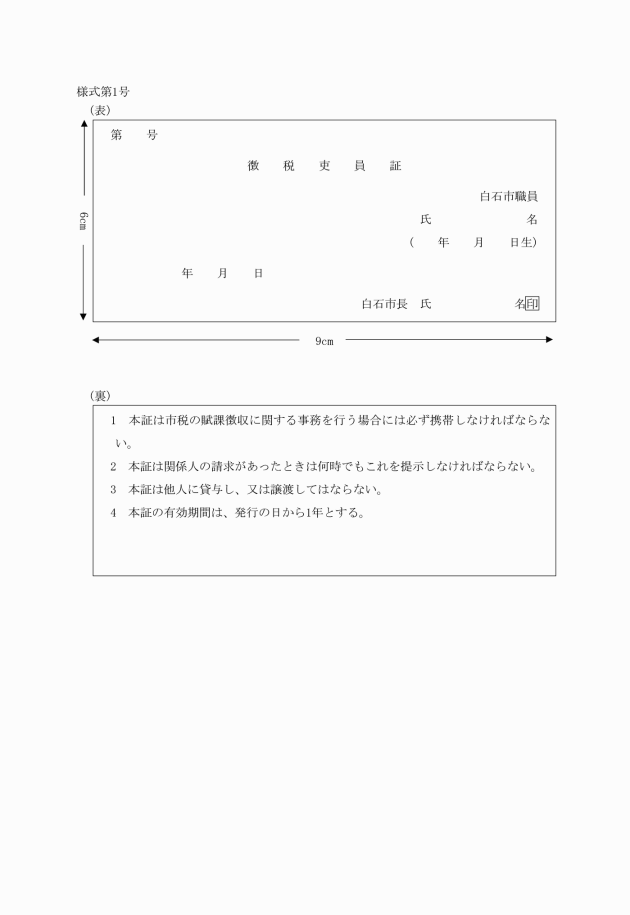

3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

(検税吏員の指定)

第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定によって市長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する検税吏員は、第2条第1項の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。

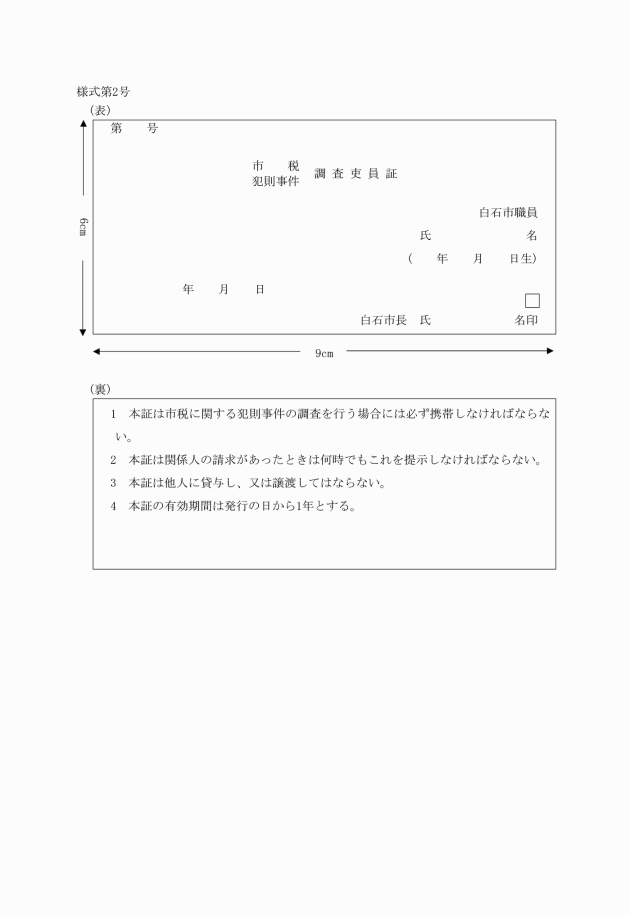

2 前項に規定する検税吏員には、その身分を証明する調査吏員証を交付する。

(随時徴収に係る納期限)

第4条 条例第7条の規定により徴収する市税の納期限は、当該納税通知書を発した日から15日以内とする。

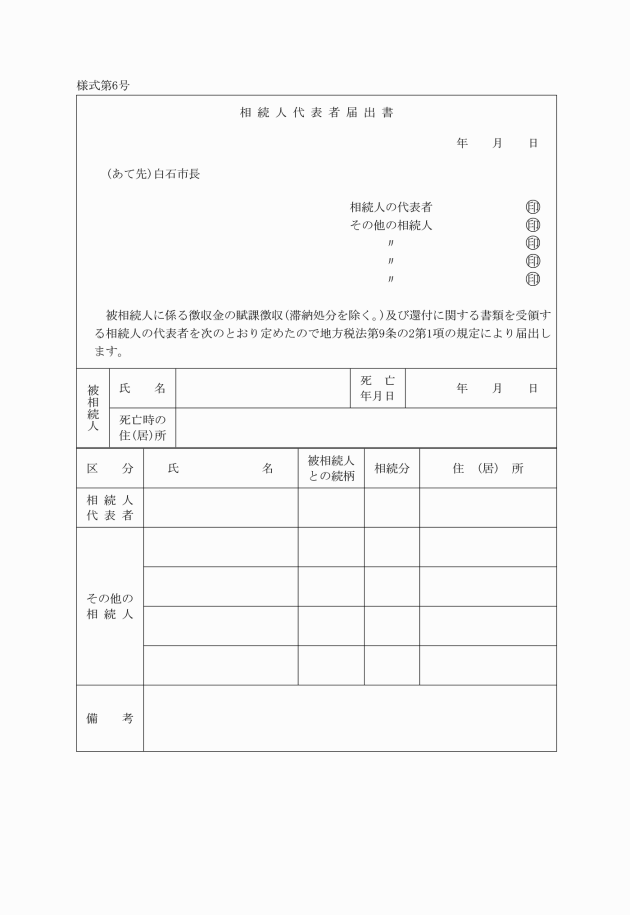

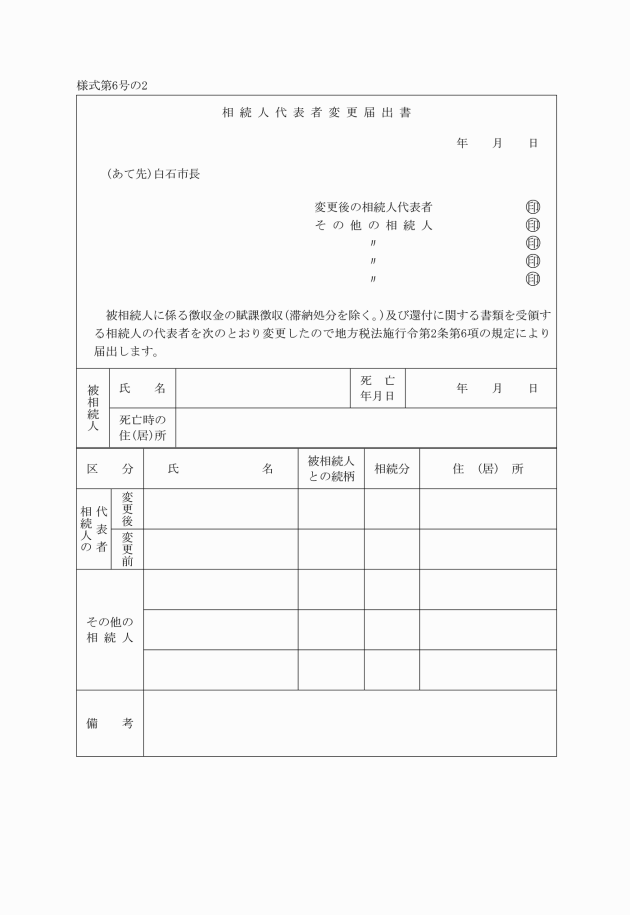

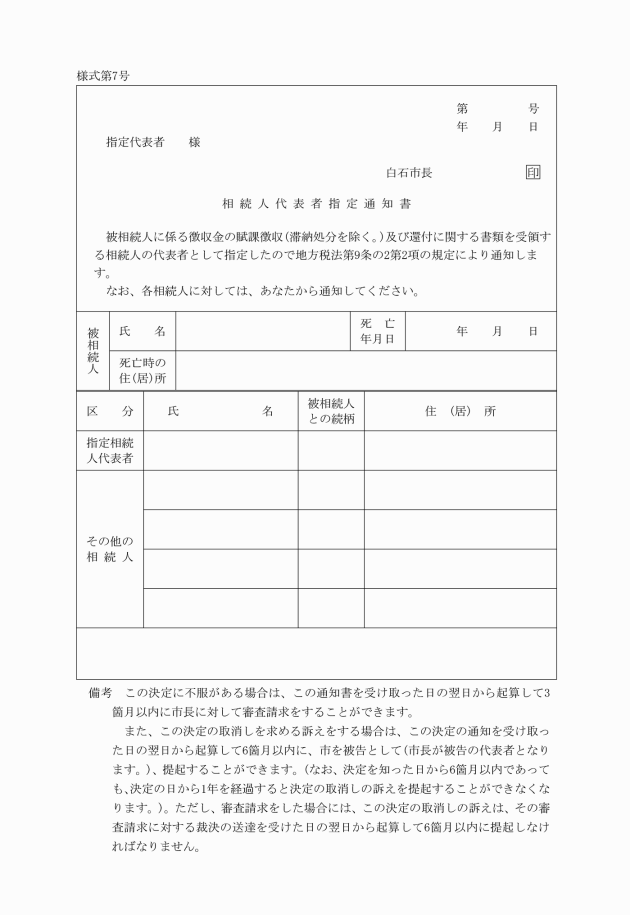

(相続人の代表者の届出等)

第5条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届け出なければならない。

2 法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者に対して通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。

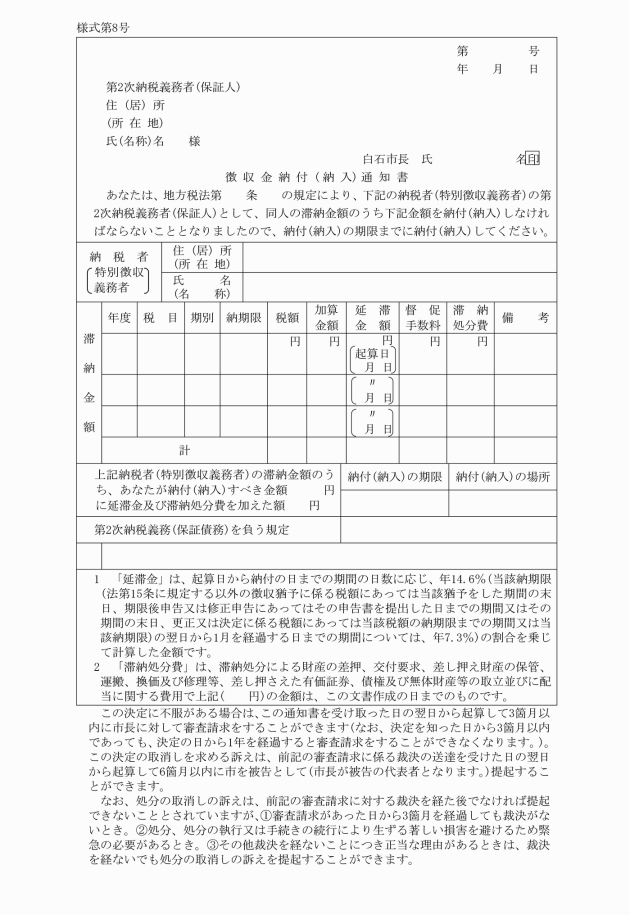

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)

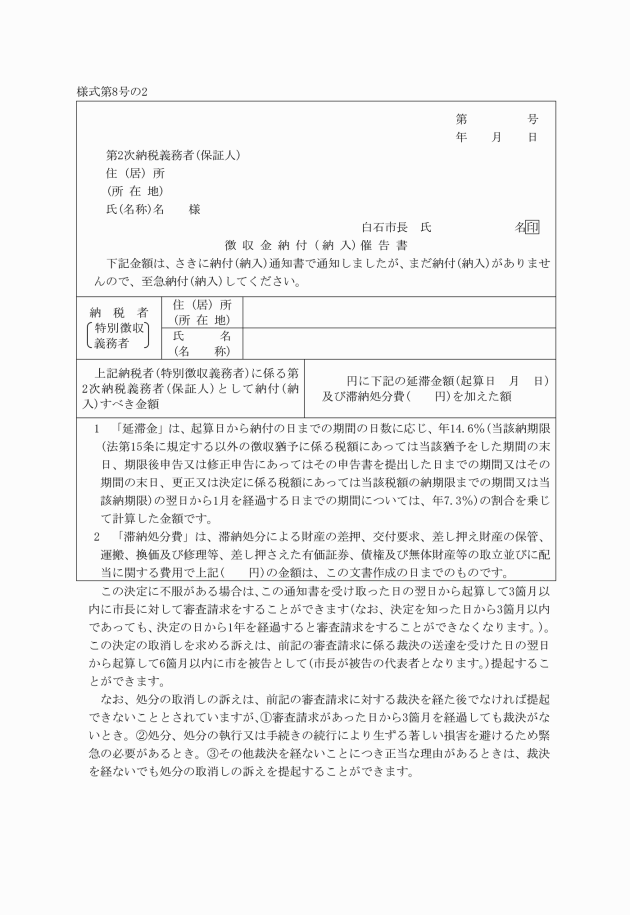

第6条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し、納付又は納入の告知をするとき又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付若しくは納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の催告)

第6条の2 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し、納付又は納入の催告をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。

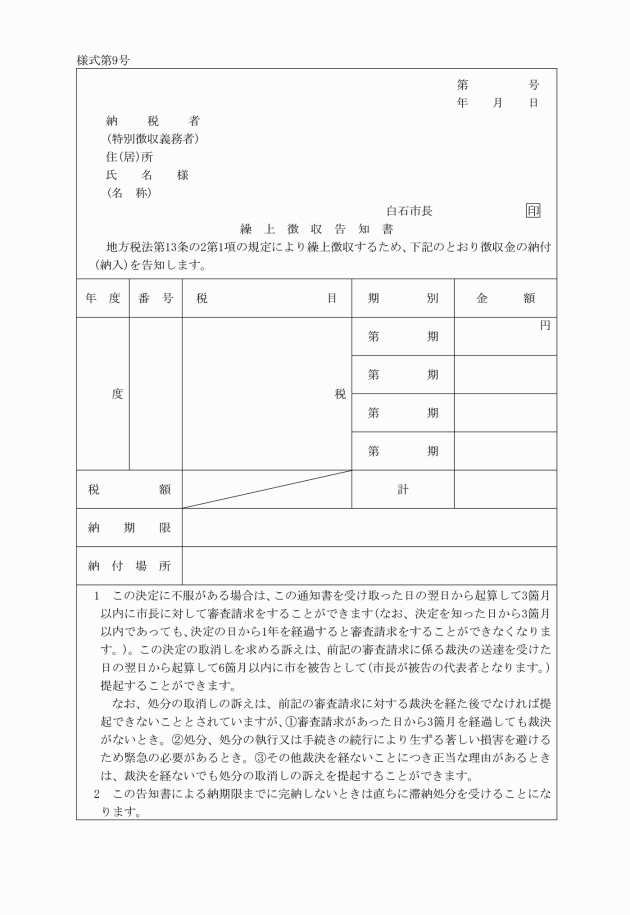

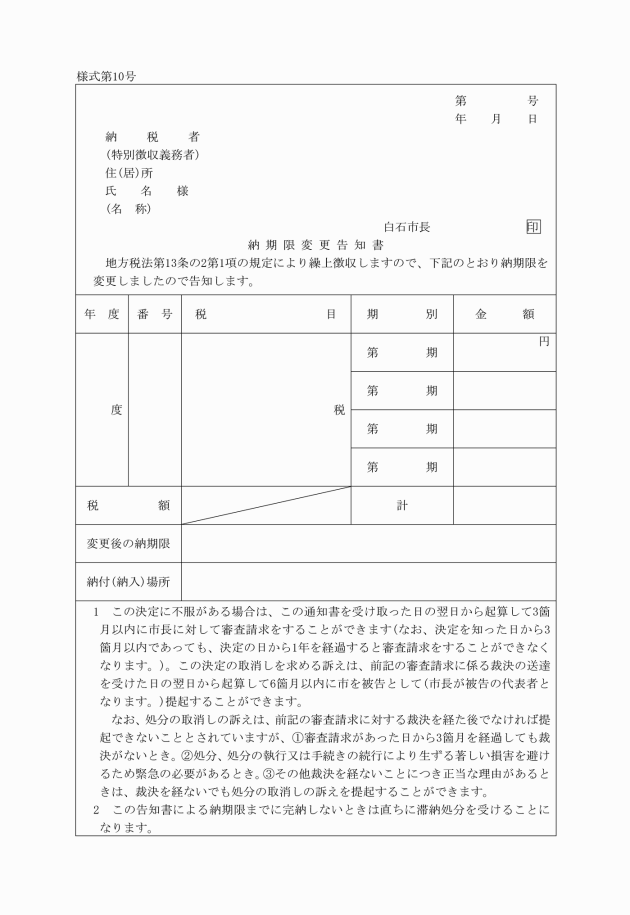

(繰上徴収の告知等)

第7条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。

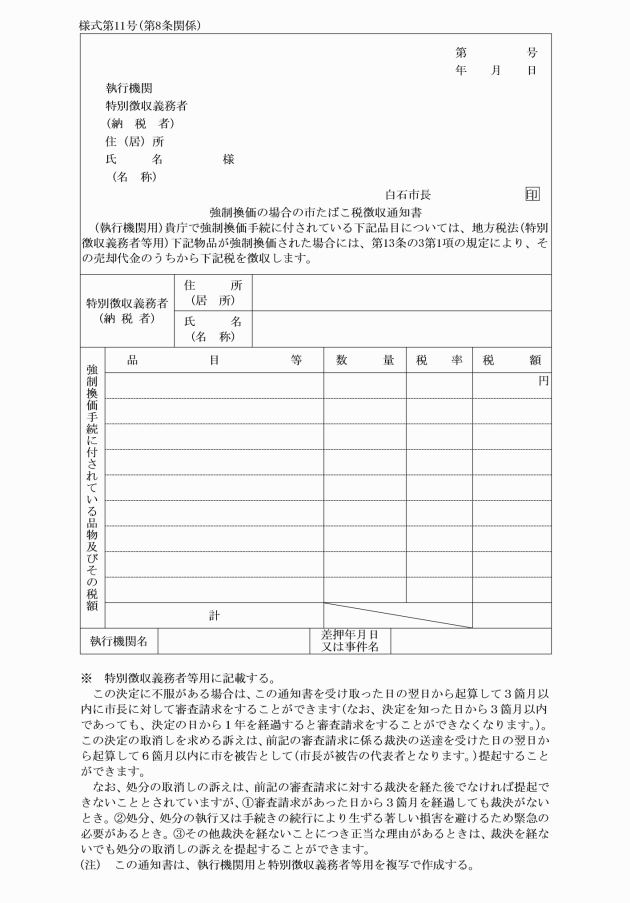

(強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知)

第8条 法第13条の3第2項の規定により市たばこ税を徴収しようとするときの、執行機関及び納税者又は特別徴収義務者に対する徴収すべき税額等の通知は、市たばこ税徴収通知書によりしなければならない。

(担保権付財産が譲渡された場合の市税の徴収)

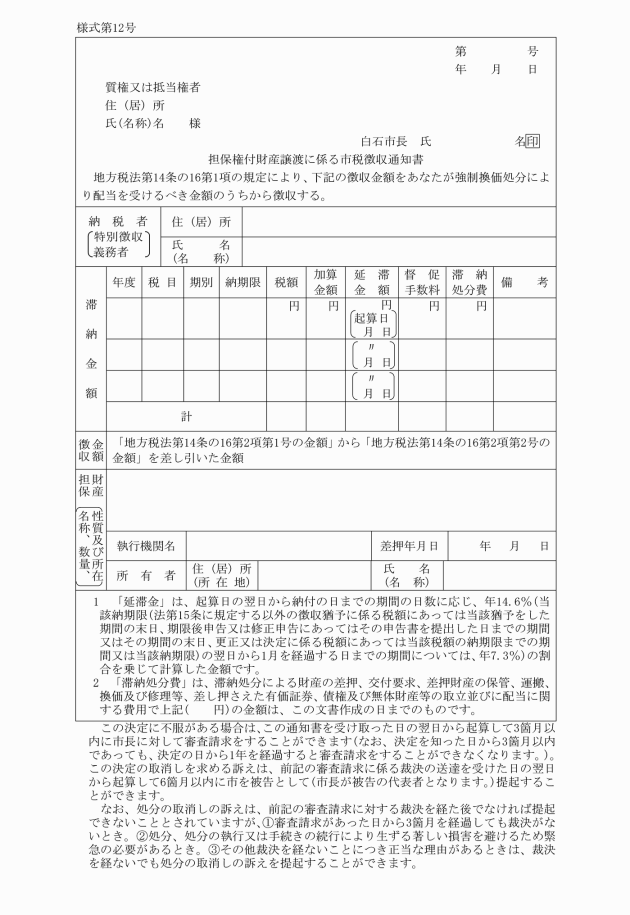

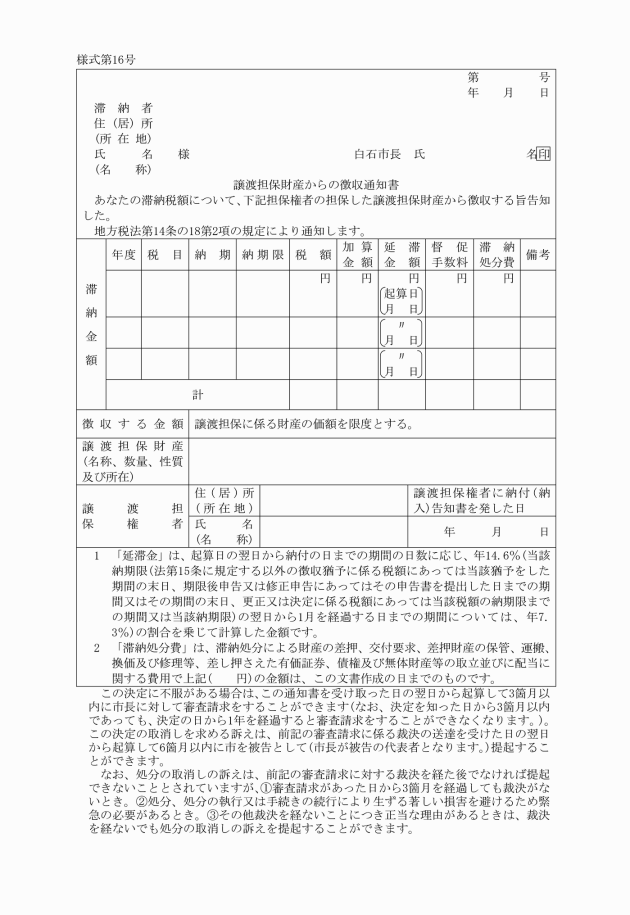

第9条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る市税徴収通知書によりするものとする。

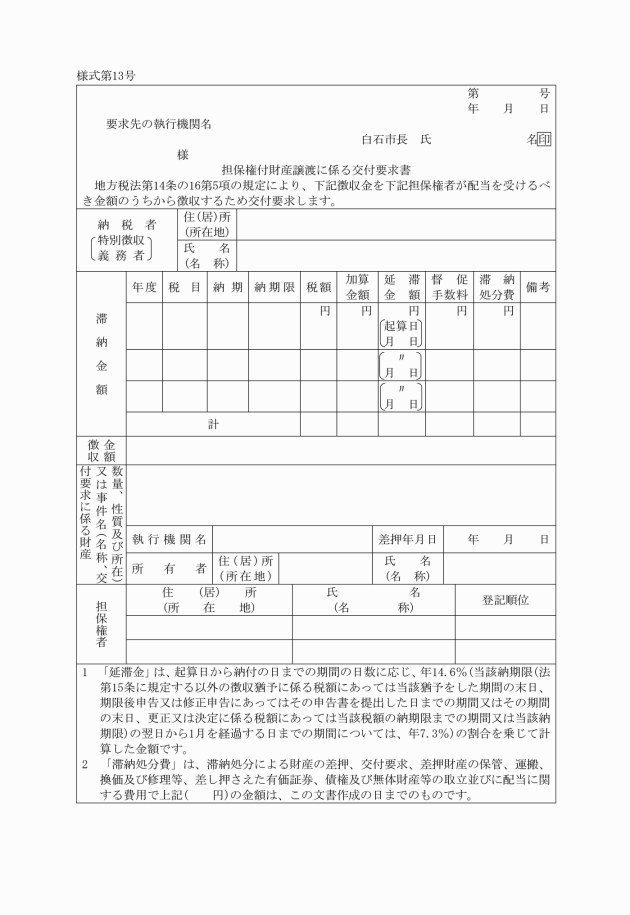

2 法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。

(担保の目的でされた仮登記(録)がある財産の差押通知)

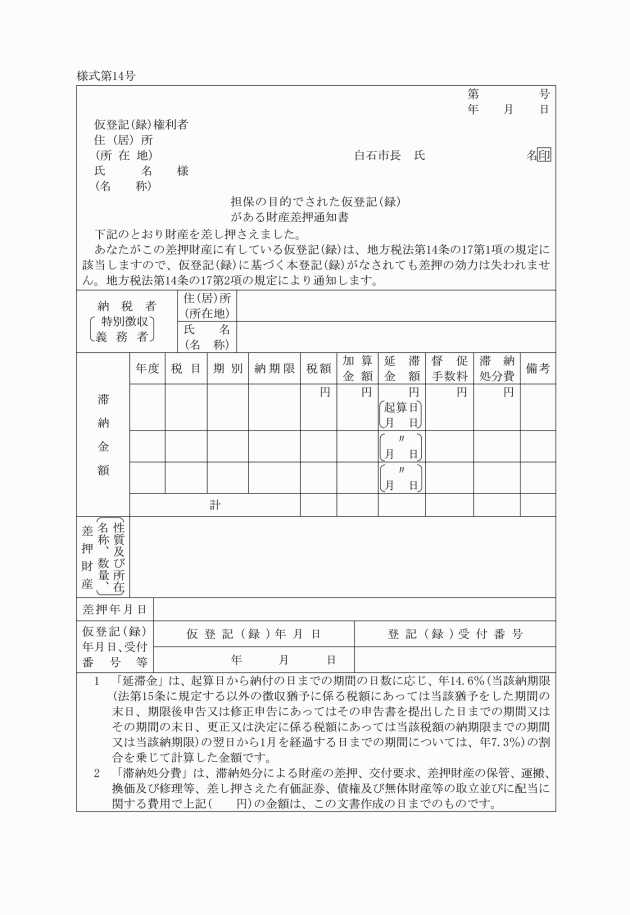

第10条 法第14条の17第2項の規定により仮登記(録)の権利者に通知をするときは、担保の目的でされた仮登記(録)がある財産差押通知書によりするものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

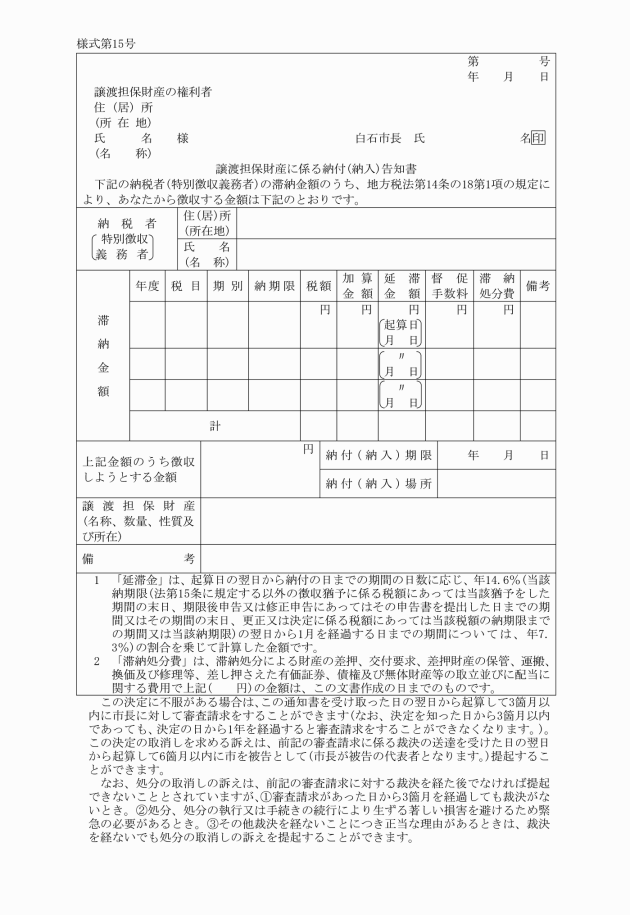

第11条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。

(徴収猶予の申請等)

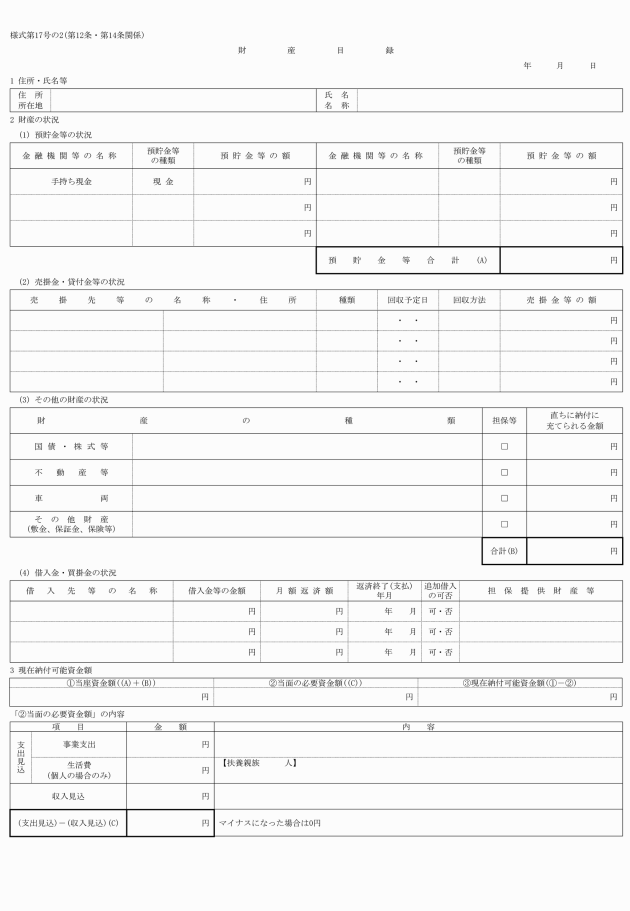

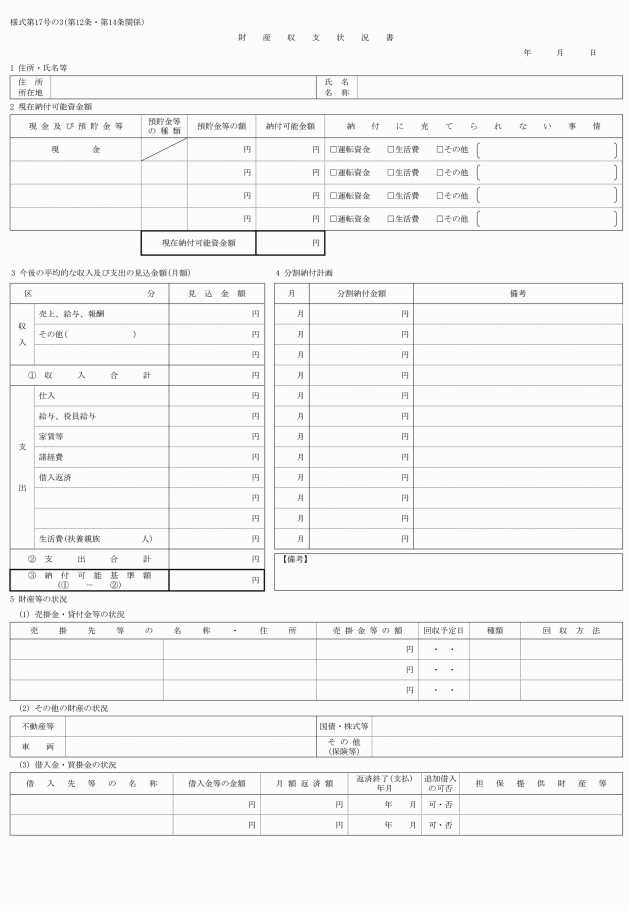

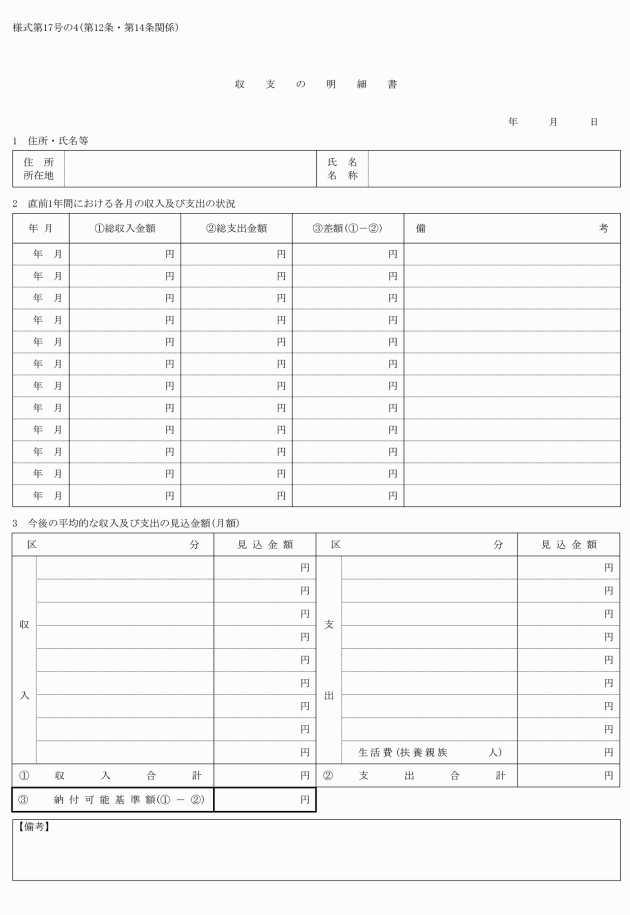

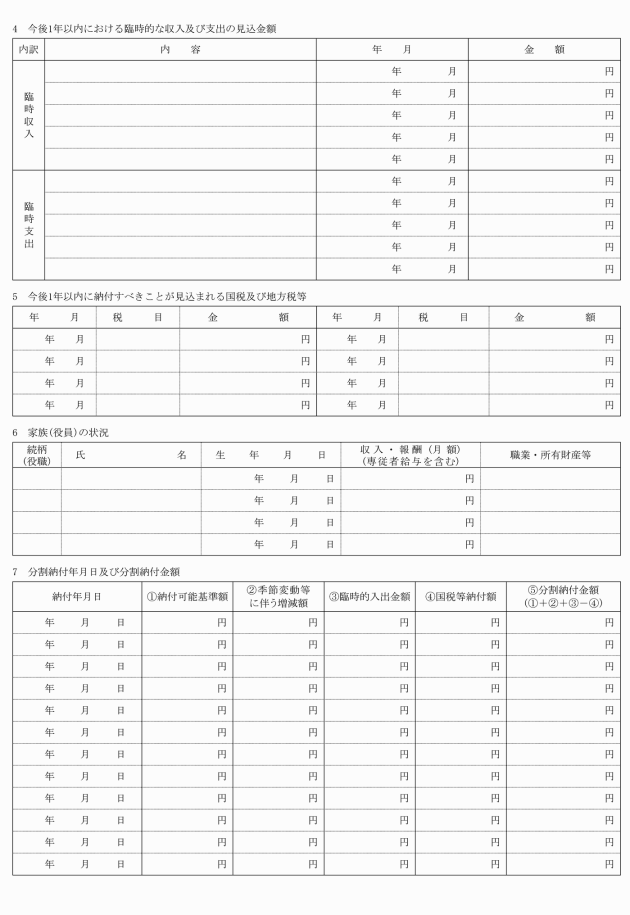

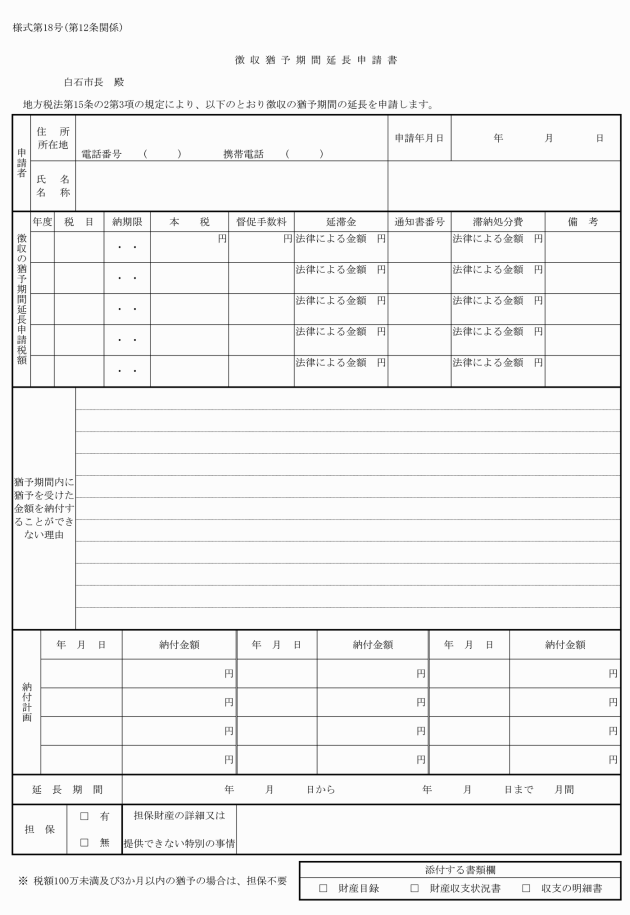

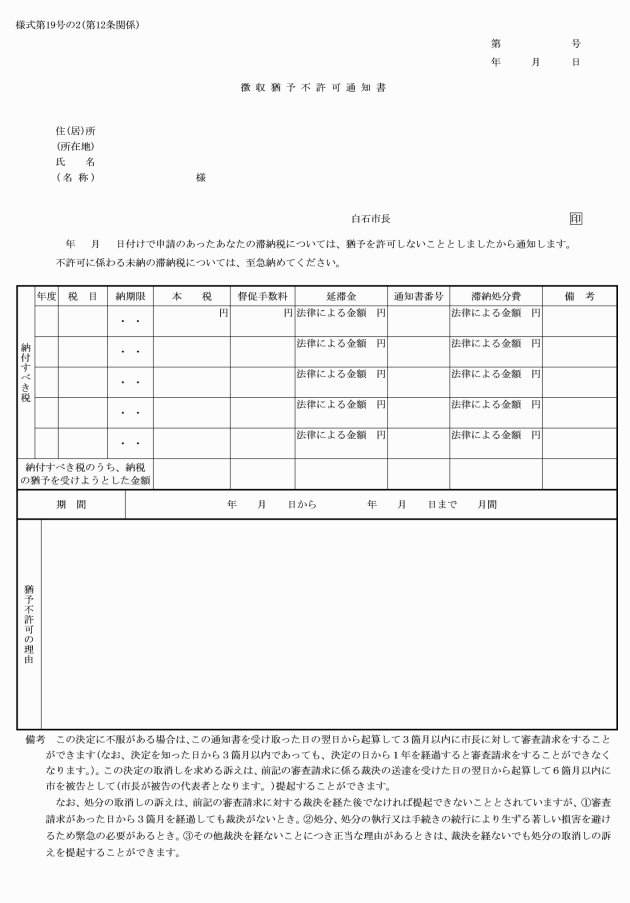

第12条 法第15条の2第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 財産収支状況書

(3) 収支の明細書

2 法第15条の2第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書に前項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

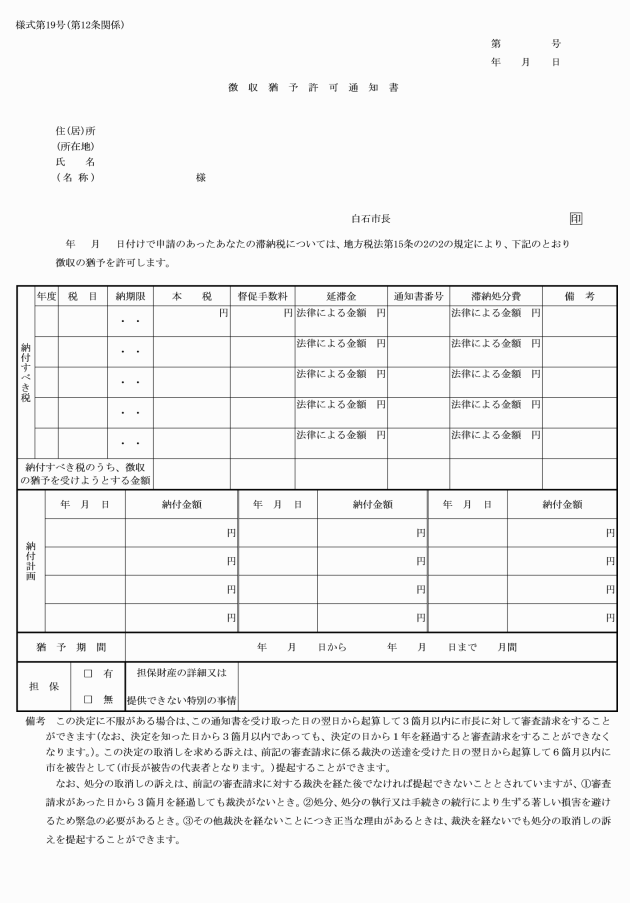

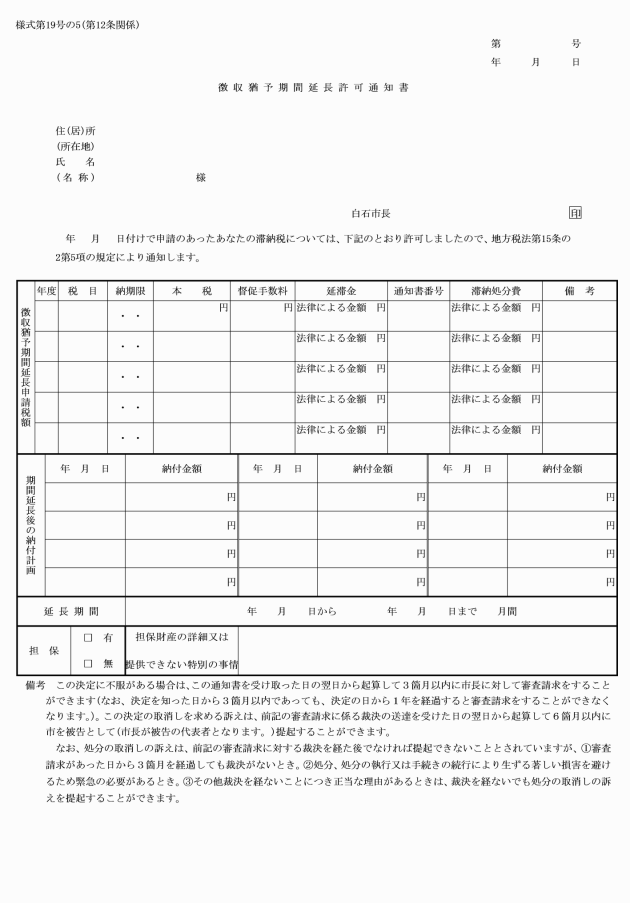

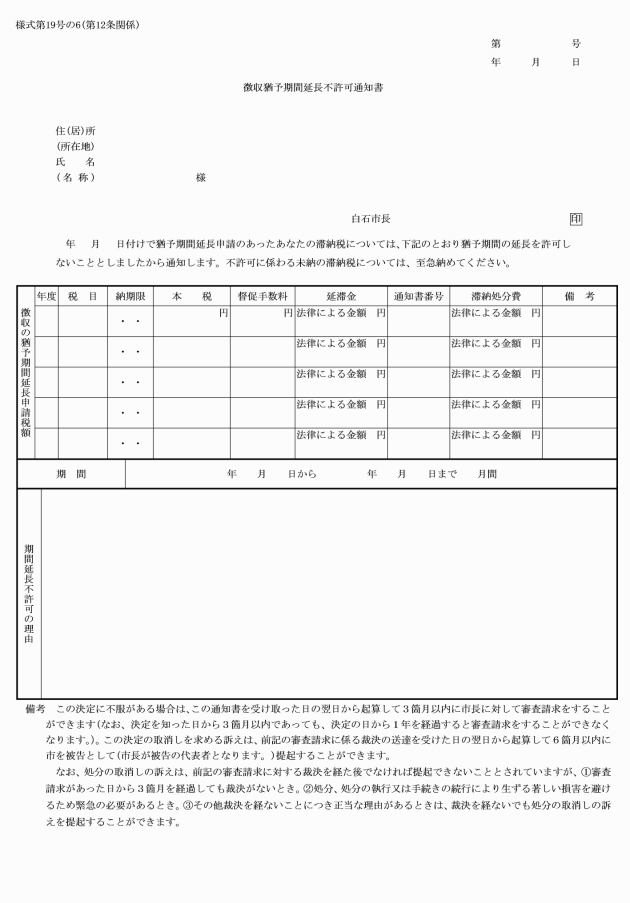

3 前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、審査の上、処分を決定し、遅滞なく、徴収猶予許可通知書若しくは徴収猶予不許可通知書又は徴収猶予期間延長許可通知書若しくは徴収猶予期間延長不許可通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

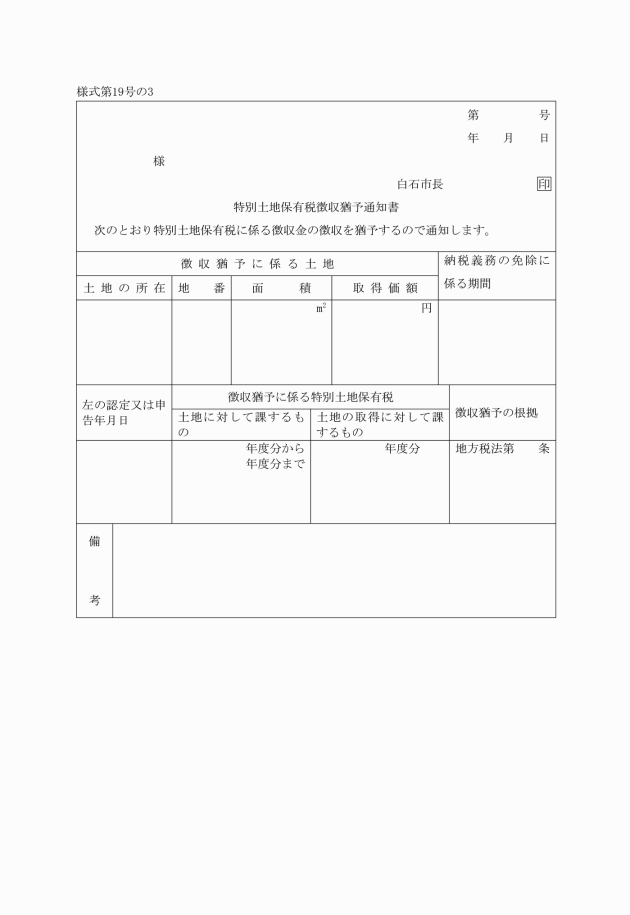

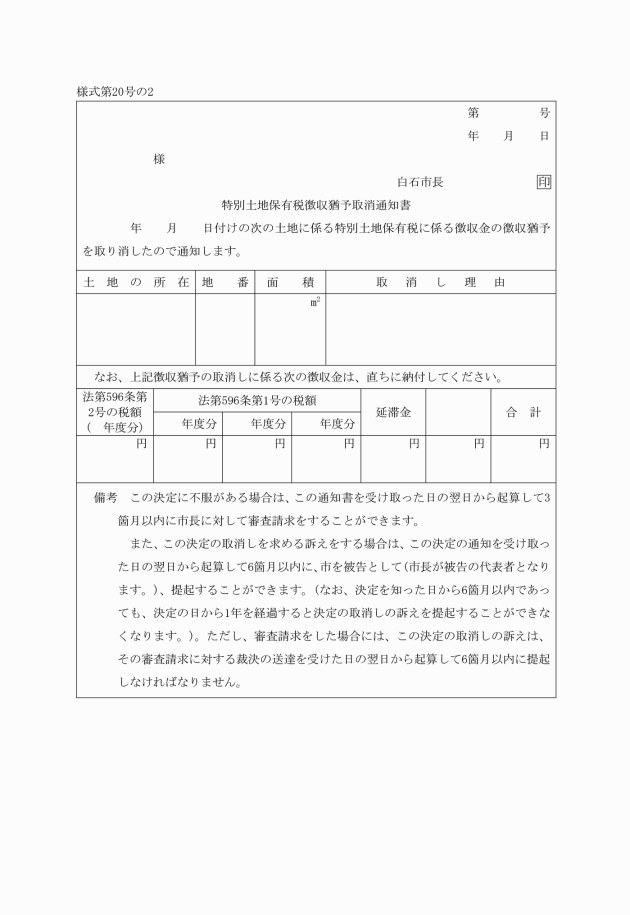

4 法第601条第3項(法第602条第2項の規定において準用する場合を含む。)、第603条第3項及び第603条の2第6項の規定により徴収金の徴収を猶予するときは、特別土地保有税徴収猶予通知書により納税者に通知するものとする。

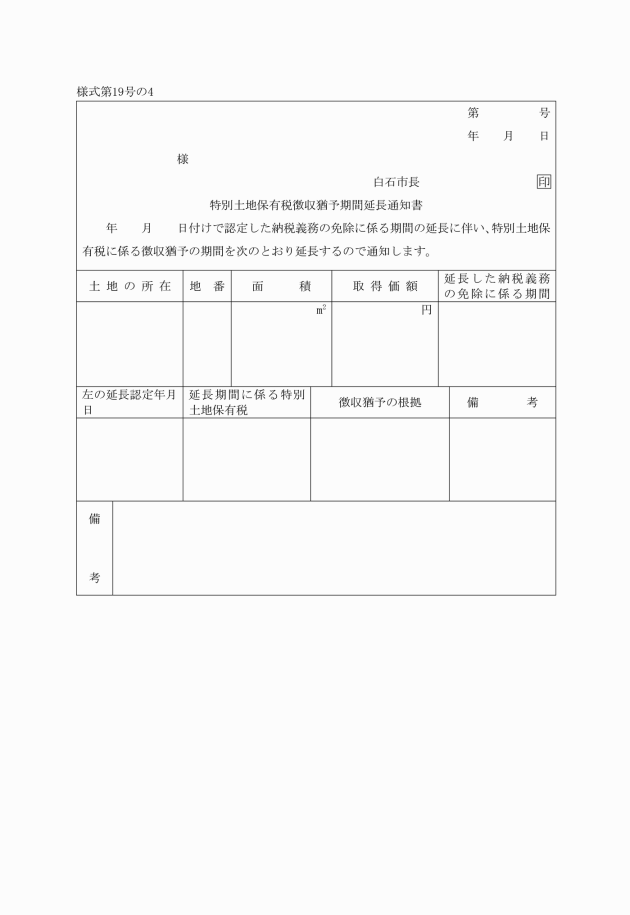

5 法第601条第4項(法第602条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により徴収金の徴収の猶予の期間を延長するときは、特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書により納税者に通知するものとする。

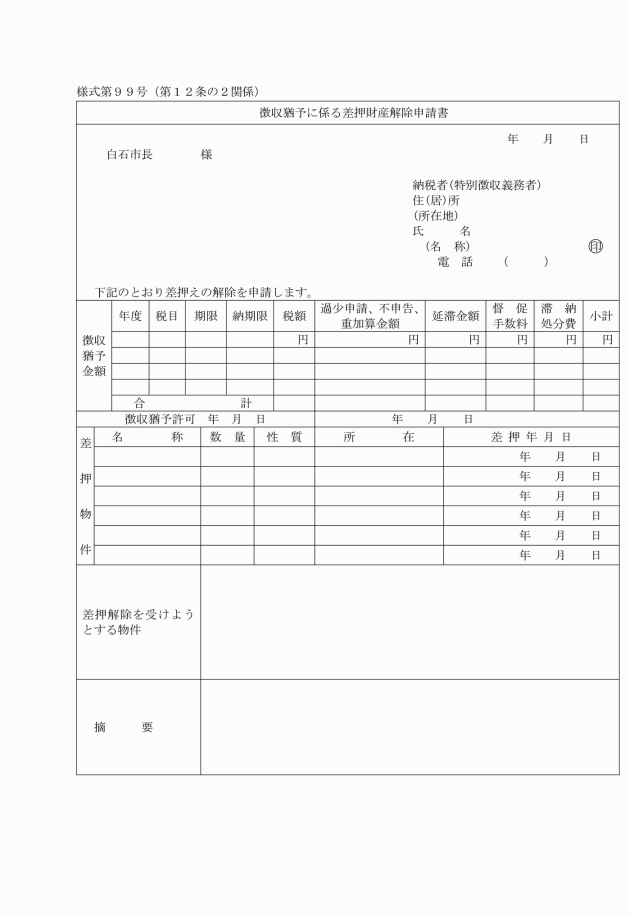

(徴収猶予した徴収金に係る差押財産の解除の申請)

第12条の2 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を市長に提出しなければならない。

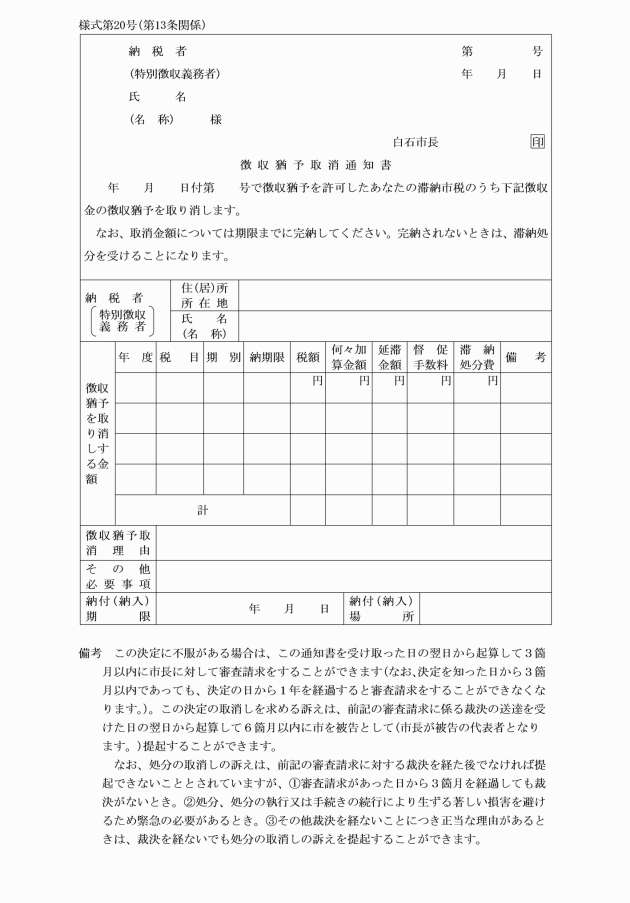

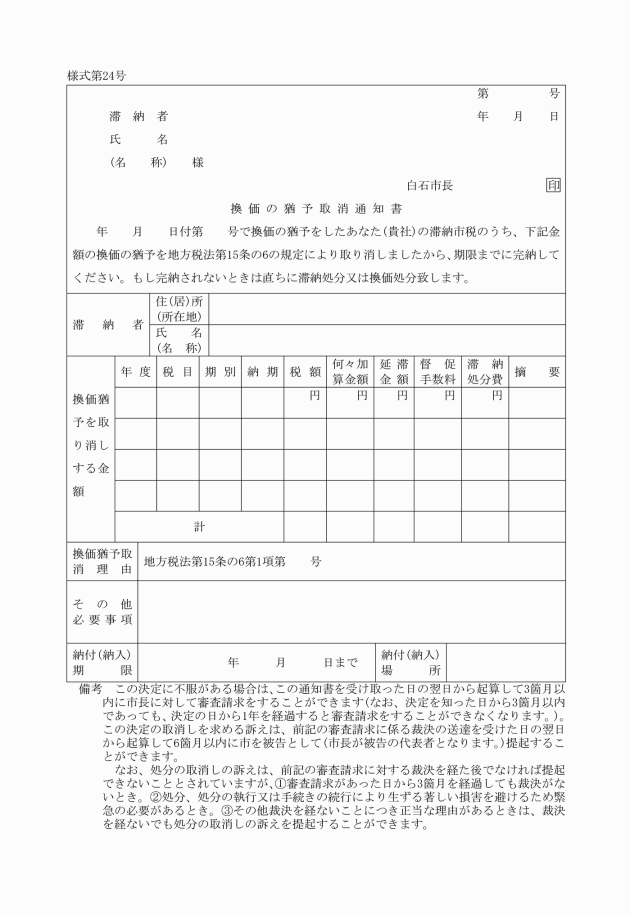

(徴収猶予取消通知)

第13条 第12条の規定により徴収猶予をしたものについて、法第15条の3第3項の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

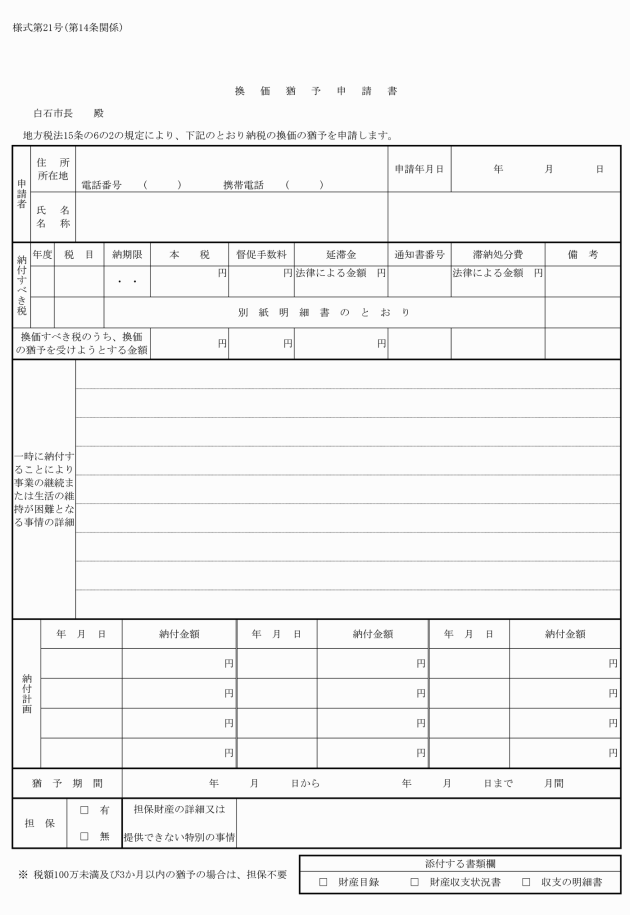

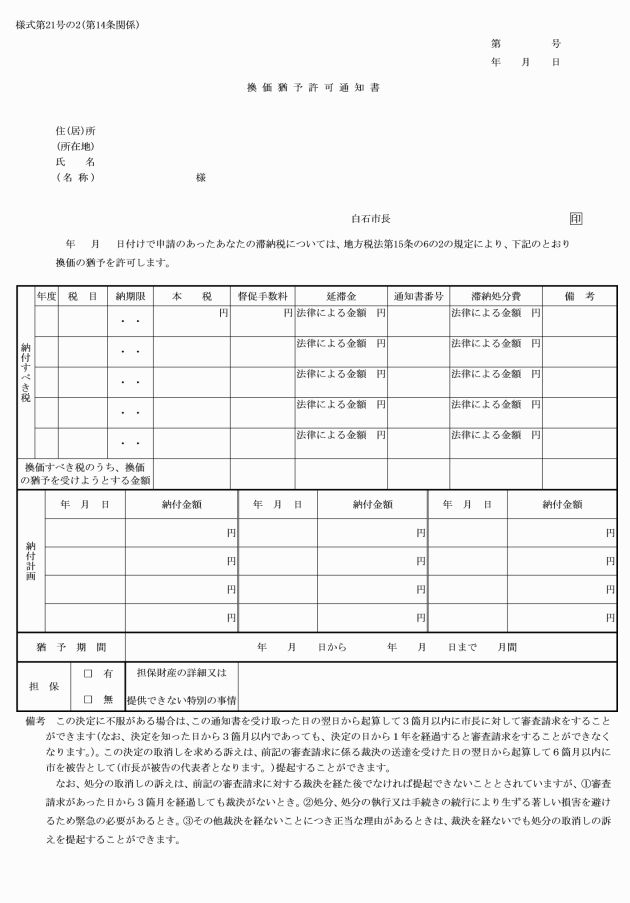

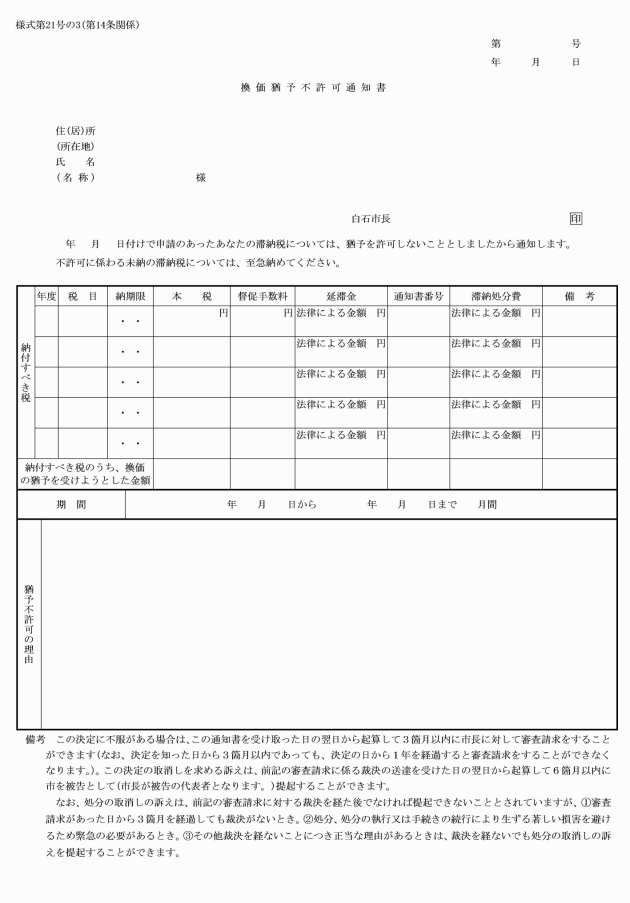

(換価の猶予の申請等)

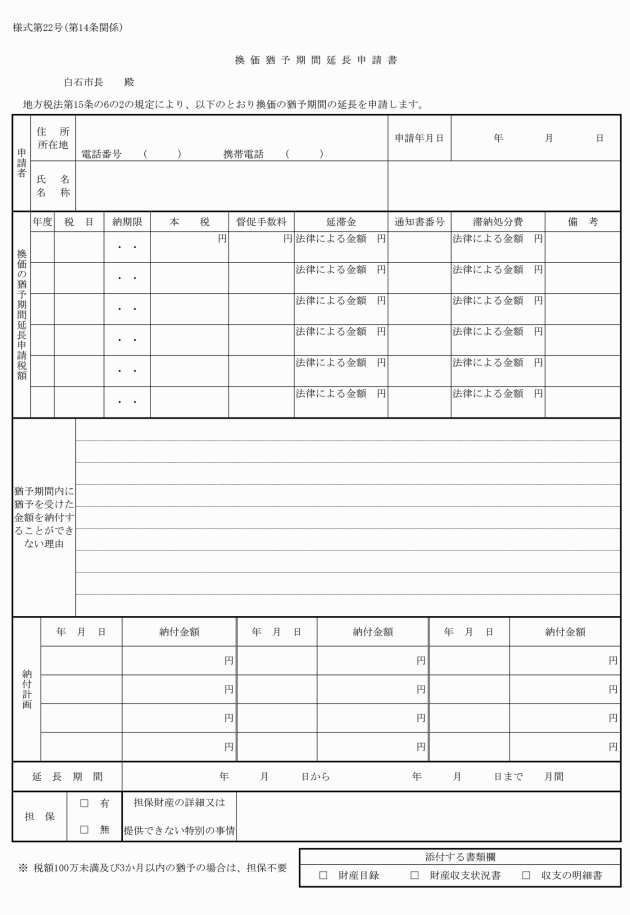

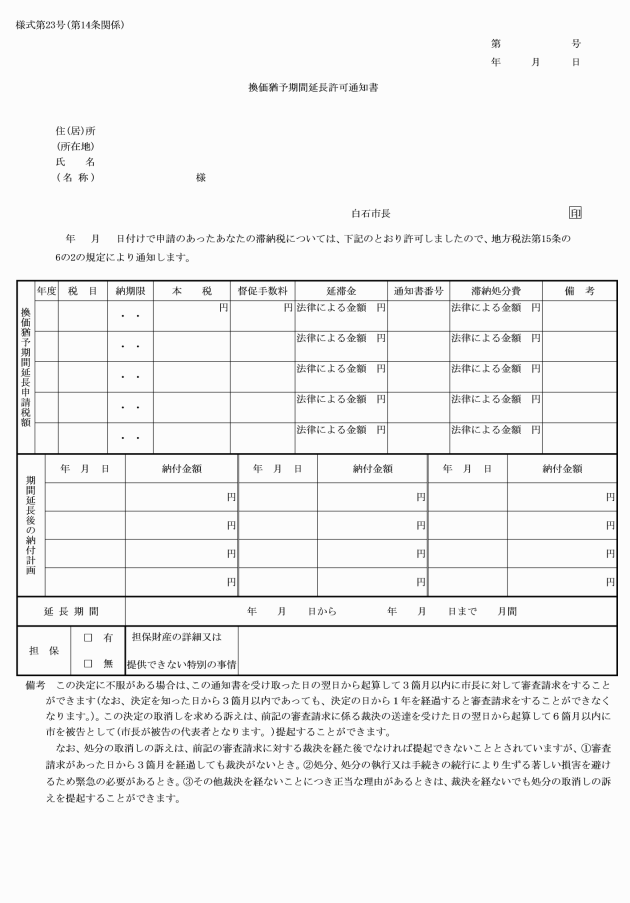

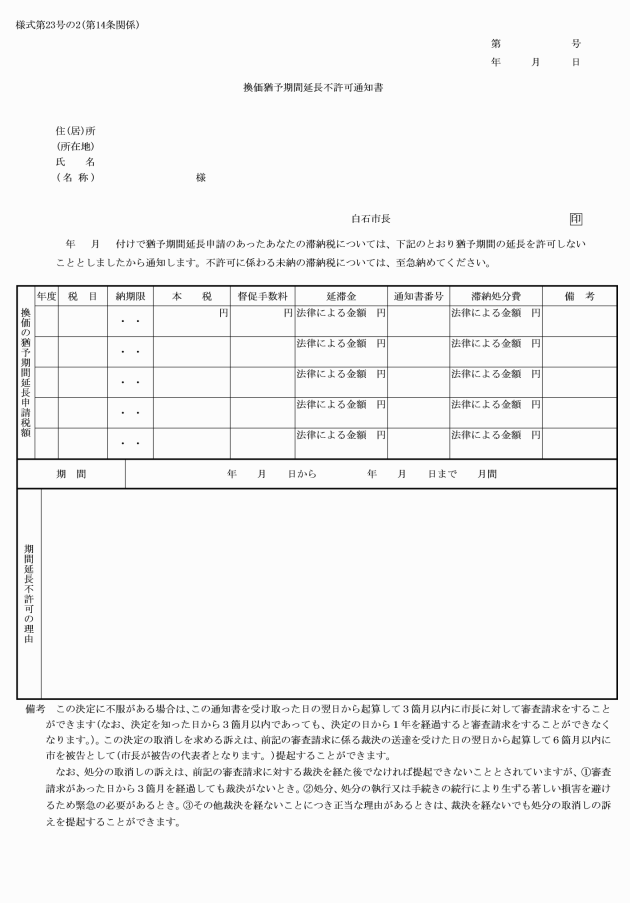

第14条 法第15条の6の2第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予申請書に第12条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第15条の6の2第2項の規定により換価の猶予期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予期間延長申請書に第12条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請による申請書を受理したときは、審査の上処分を決定し、遅滞なく換価猶予許可通知書若しくは換価猶予不許可通知書又は換価猶予期間延長許可通知書若しくは換価猶予期間延長不許可通知書により滞納者に通知するものとする。

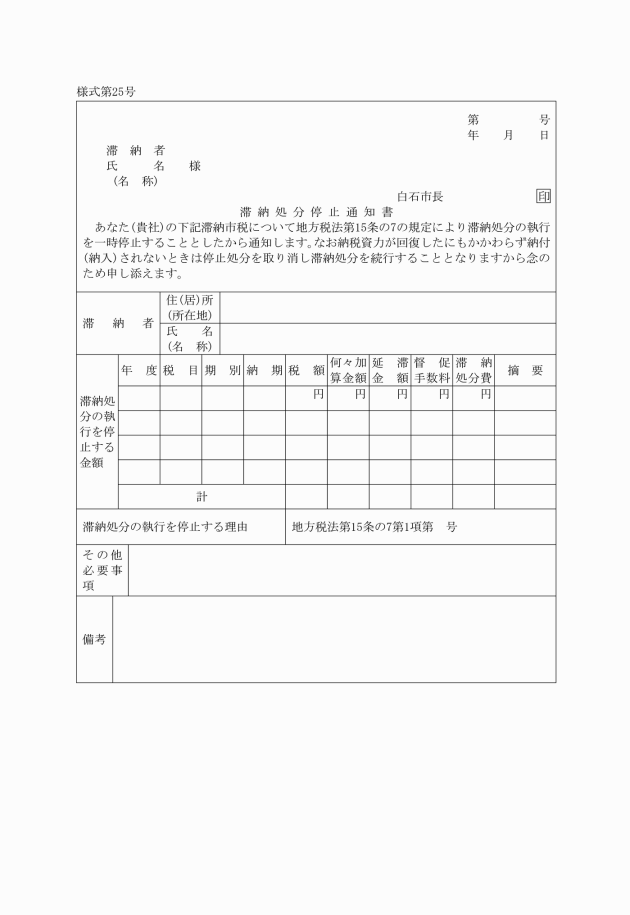

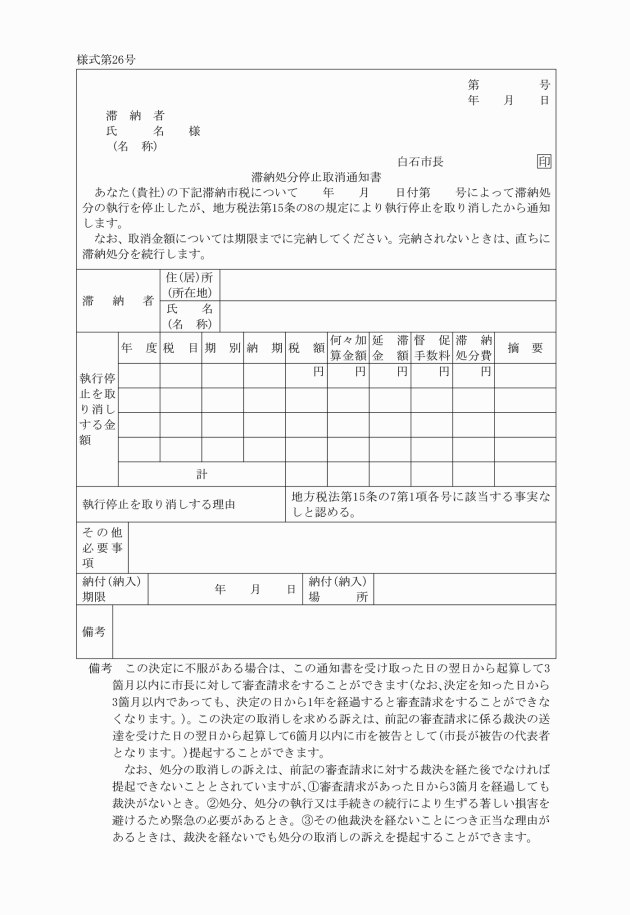

(滞納処分の停止等の通知)

第15条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについて、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託)

第16条 法第16条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者が取立てとその取り立てた金銭による市税に係る徴収金を納付し又は納入することを委託することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

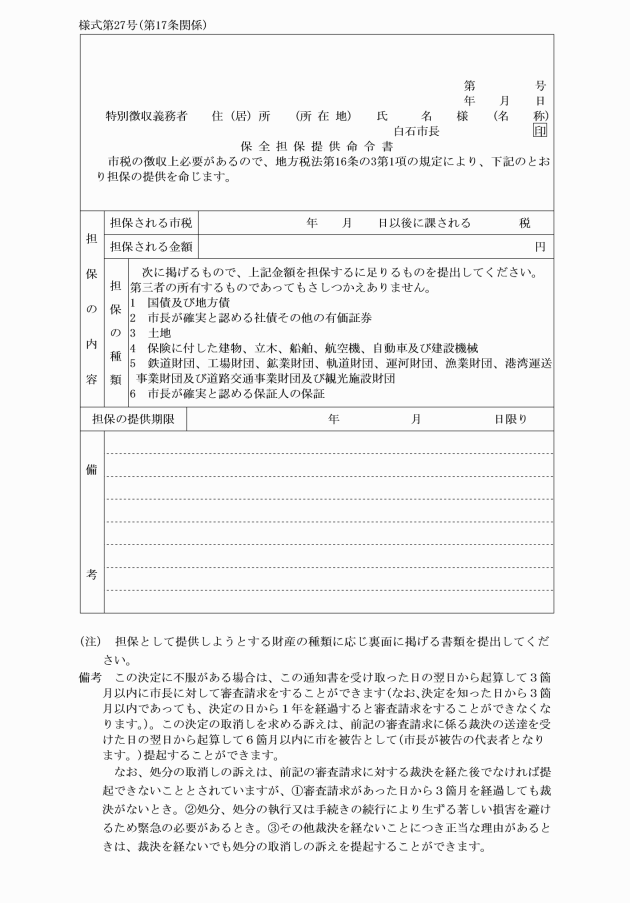

(保全担保の提供命令等)

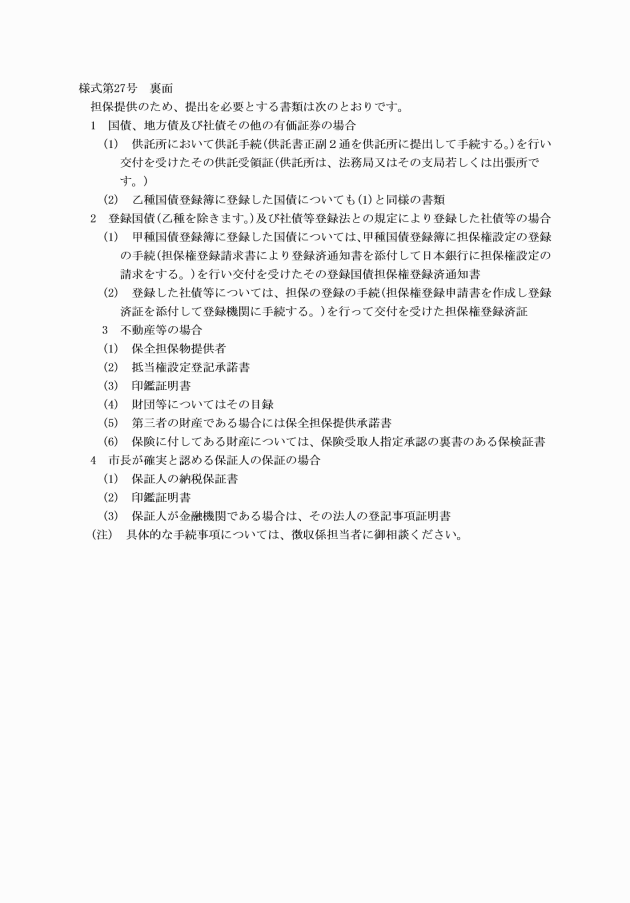

第17条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者(入湯税については、申告納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対し、保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。

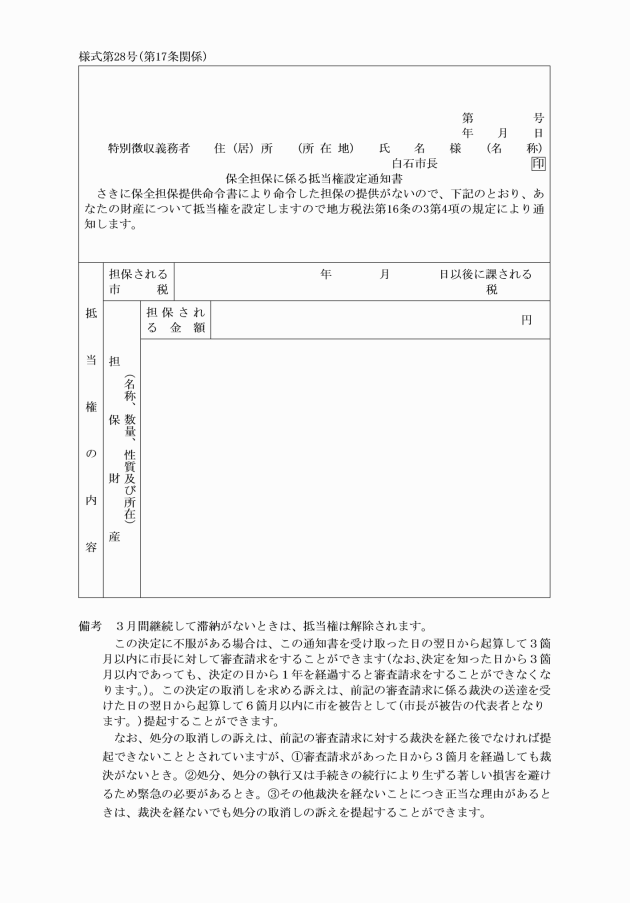

2 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。

(保全差押金額決定通知等)

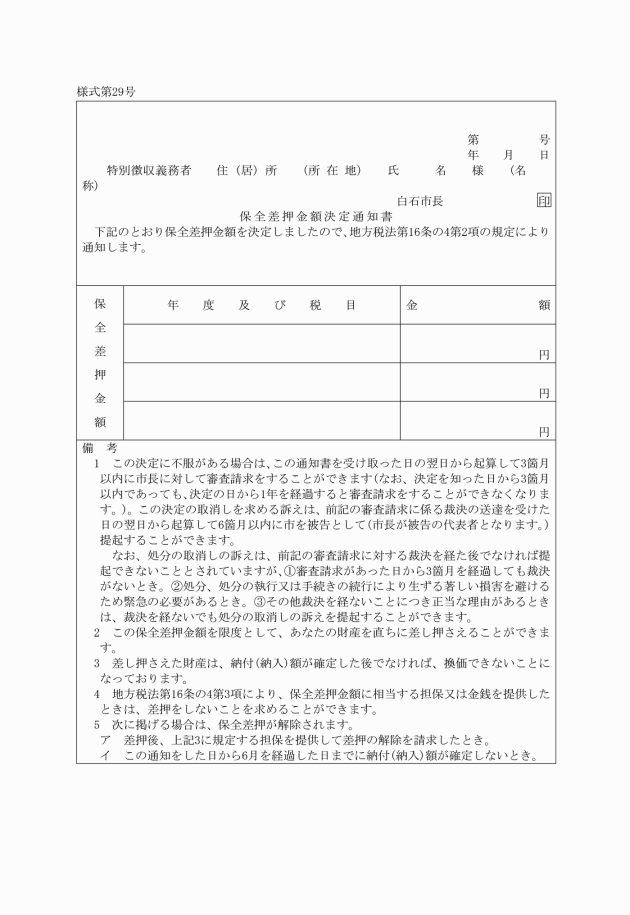

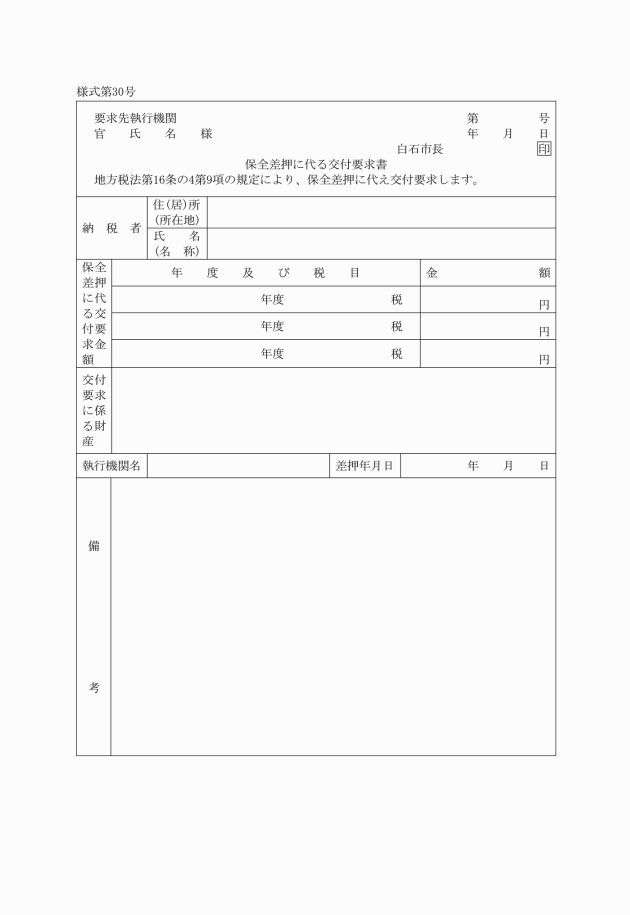

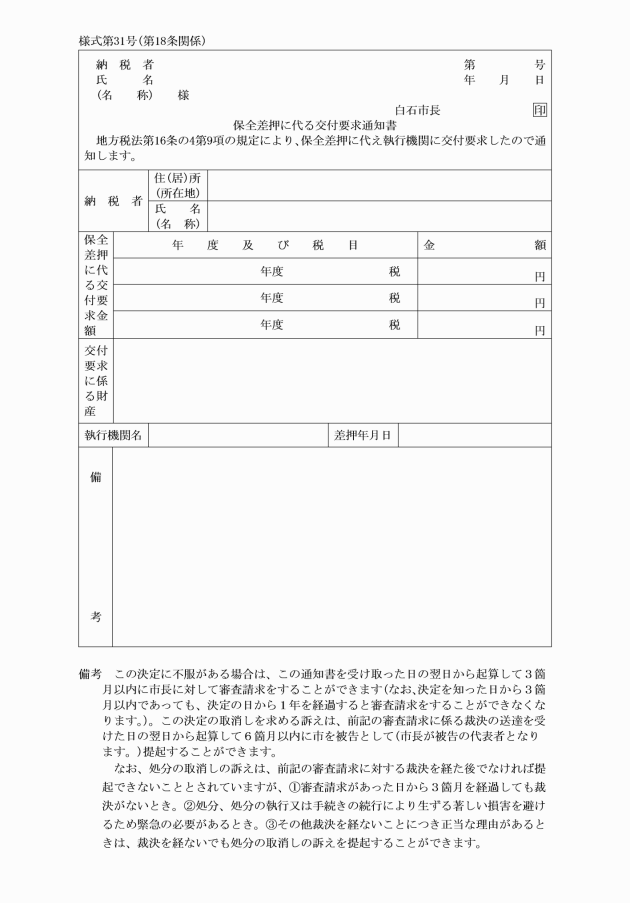

第18条 法第16条の4の規定により保全差押をするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押に代る交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押に代る交付要求書により通知するものとする。

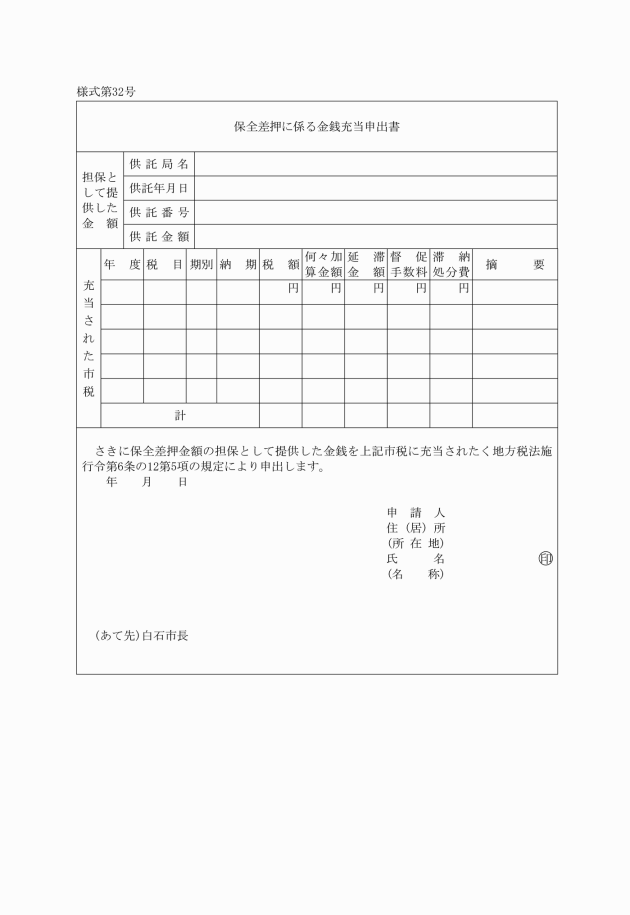

2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって、徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押に係る金銭充当申出書を市長に提出しなければならない。

(過誤納金に係る徴収金の取扱)

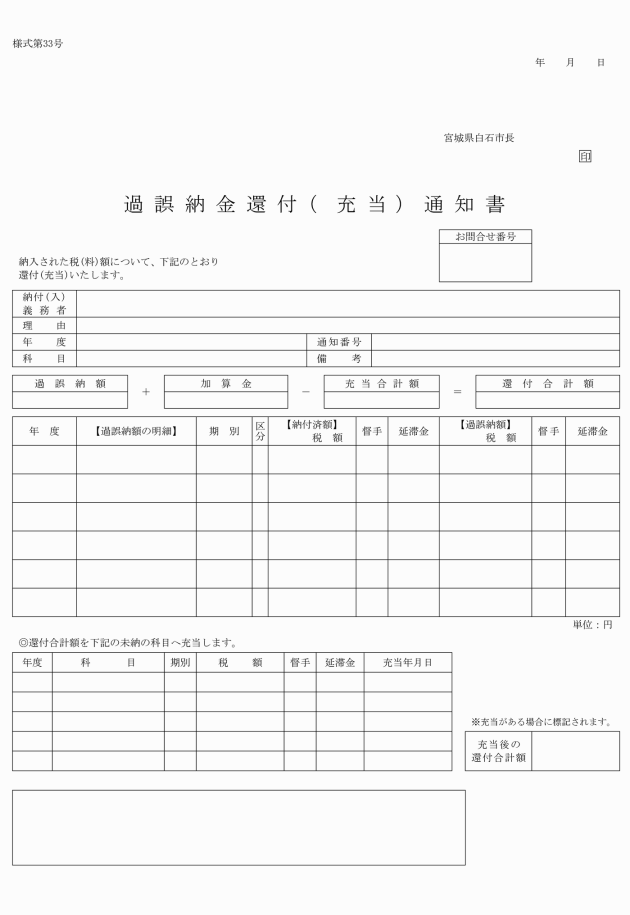

第19条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、自から過誤納金のあることを発見したときは、その旨を市長に申し出るものとする。

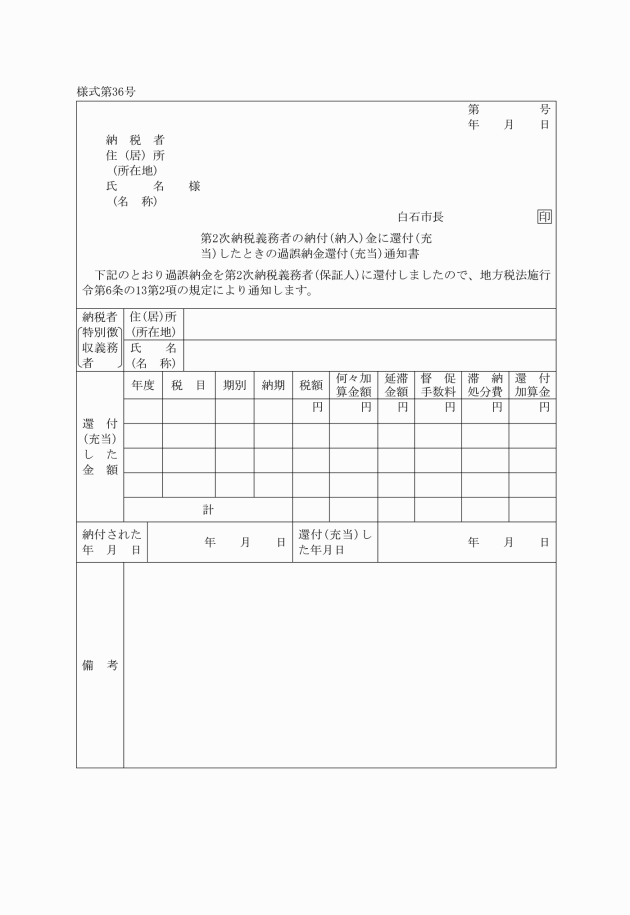

3 令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。

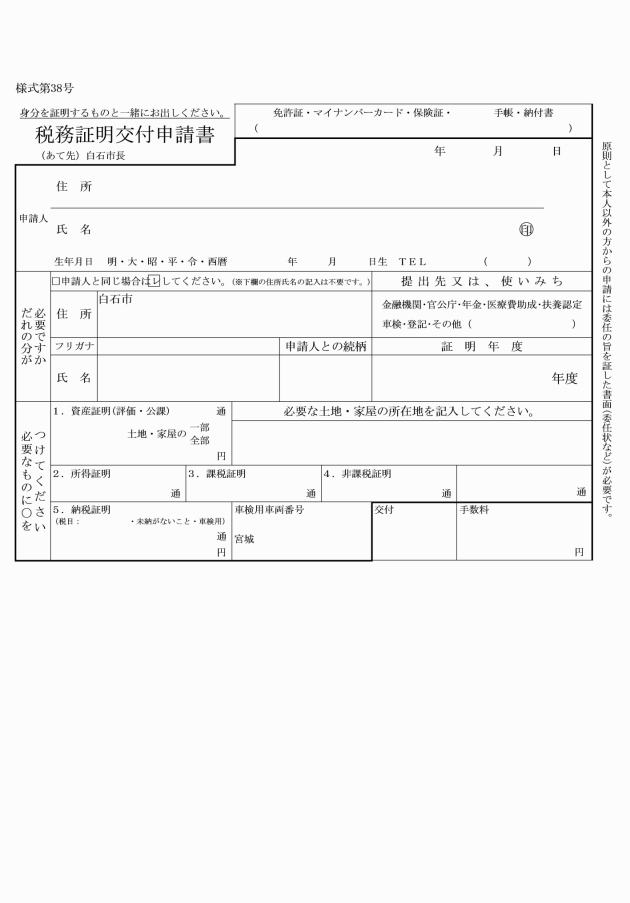

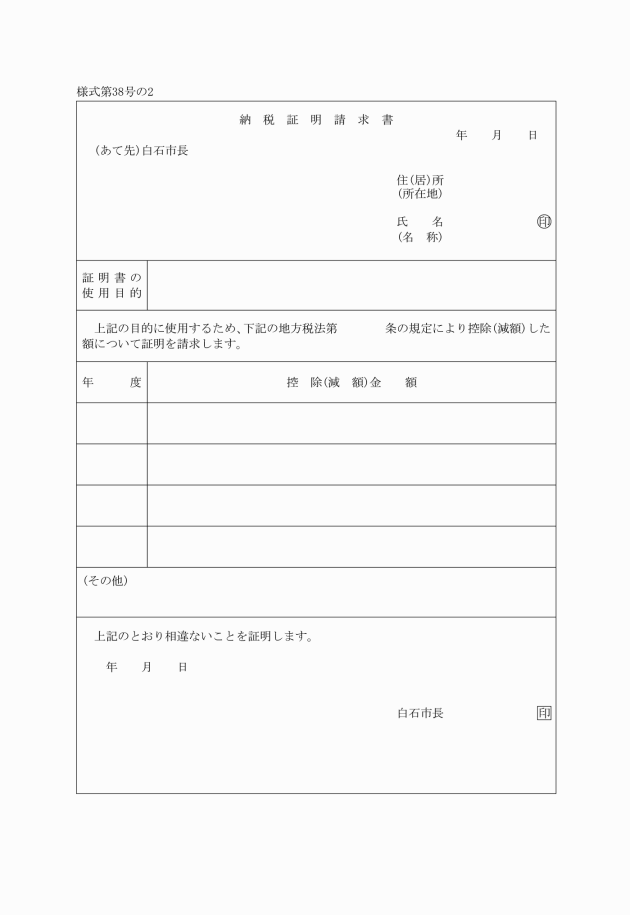

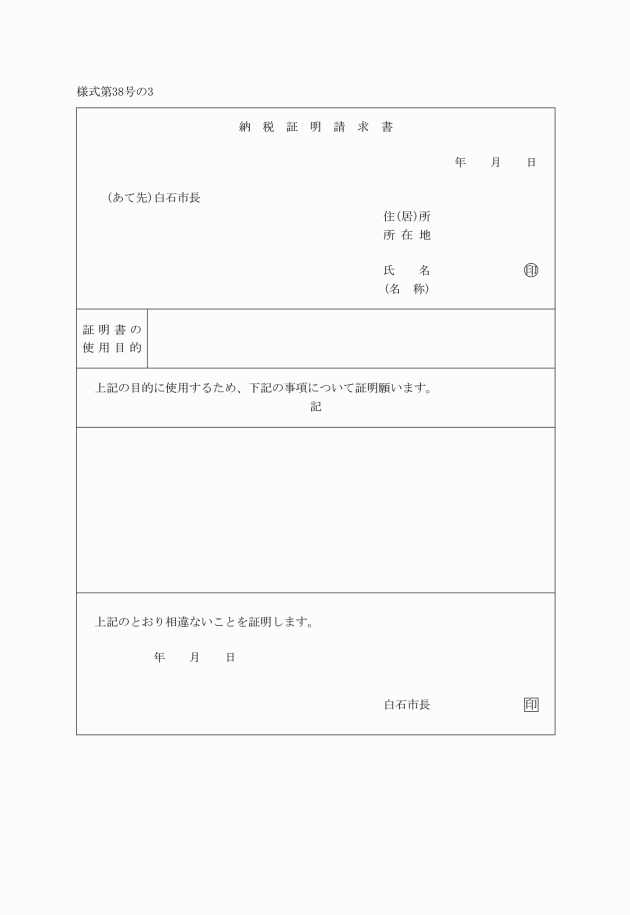

(納税証明書の交付の請求等)

第20条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする市税の年度

(2) 証明書の使用目的

2 前項の請求書は、証明を受けようとする市税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。

3 請求に係る証明書の使用目的が市税若しくは他の地方団体の徴収金又は国税と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき、国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。

(納税証明書の枚数計算)

第21条 条例第18条の4第3項の規定による証明書の枚数は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る市税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(納期限延長に係る通知等)

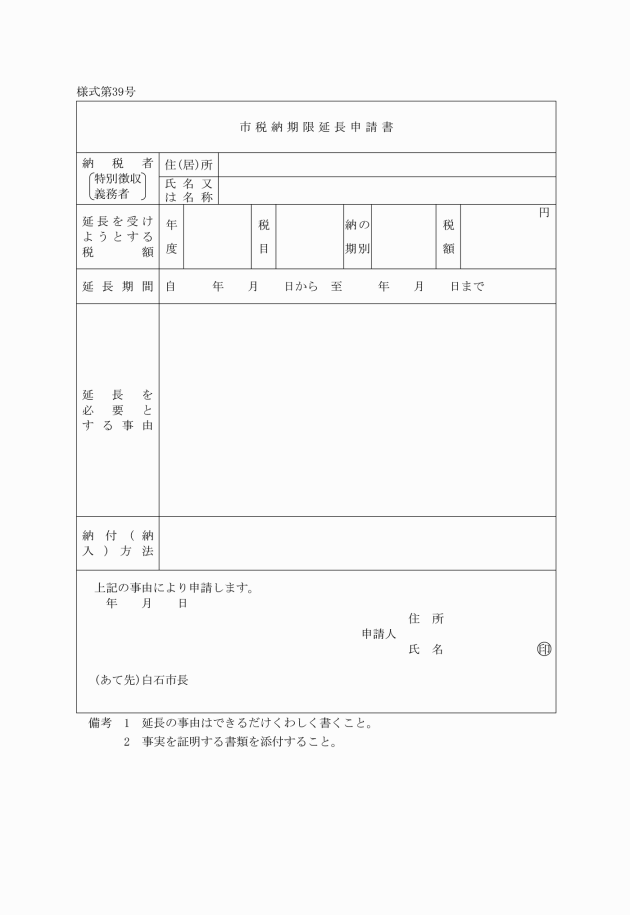

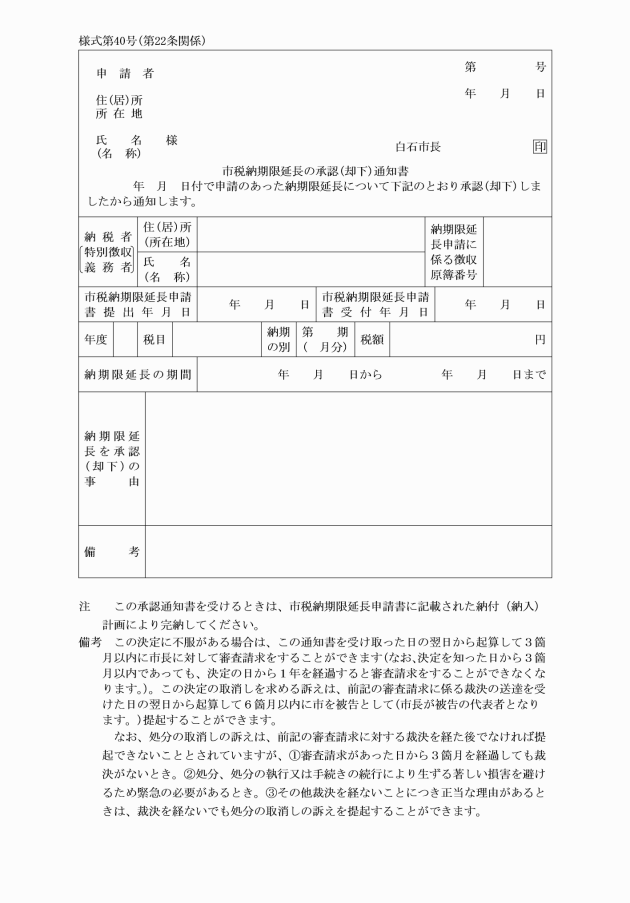

第22条 条例第18条の2第4項の規定による納期限延長の申請は、市税納期限延長申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、市税納期限延長の承認(却下)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

第23条 削除

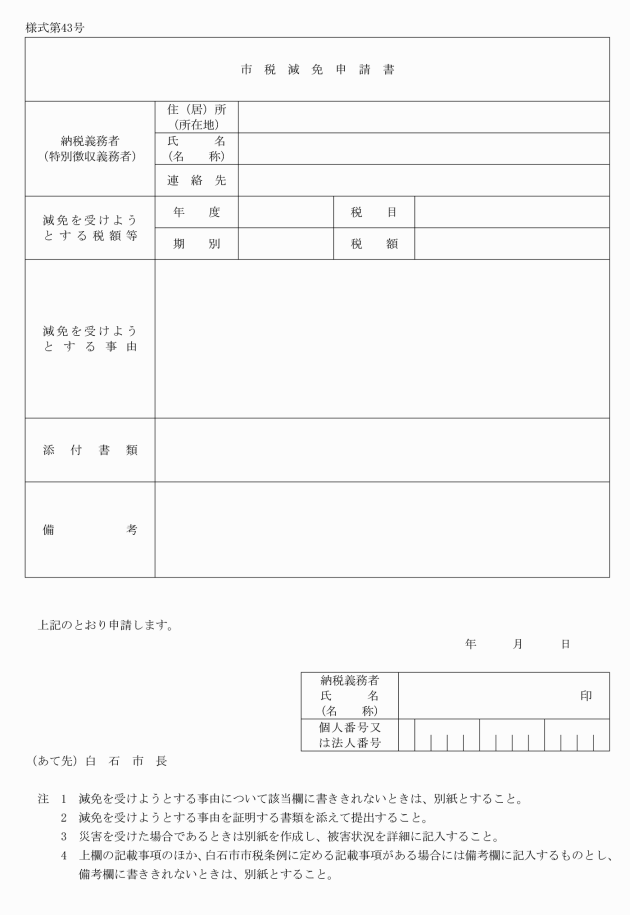

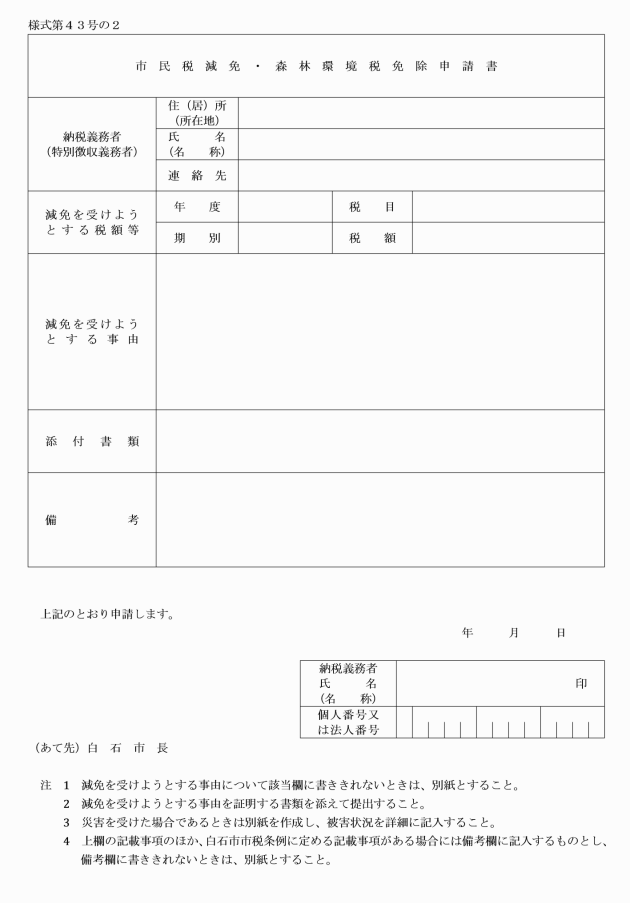

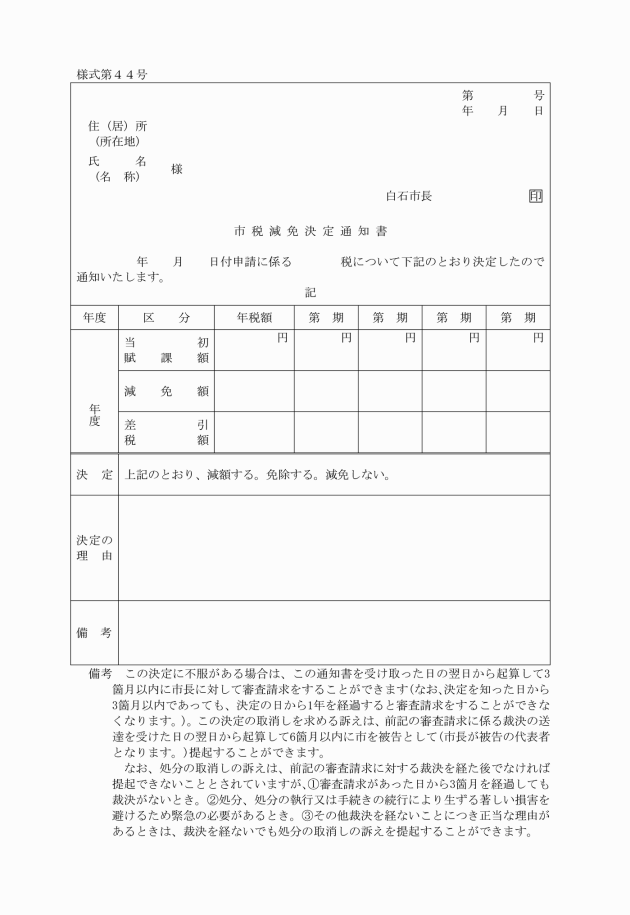

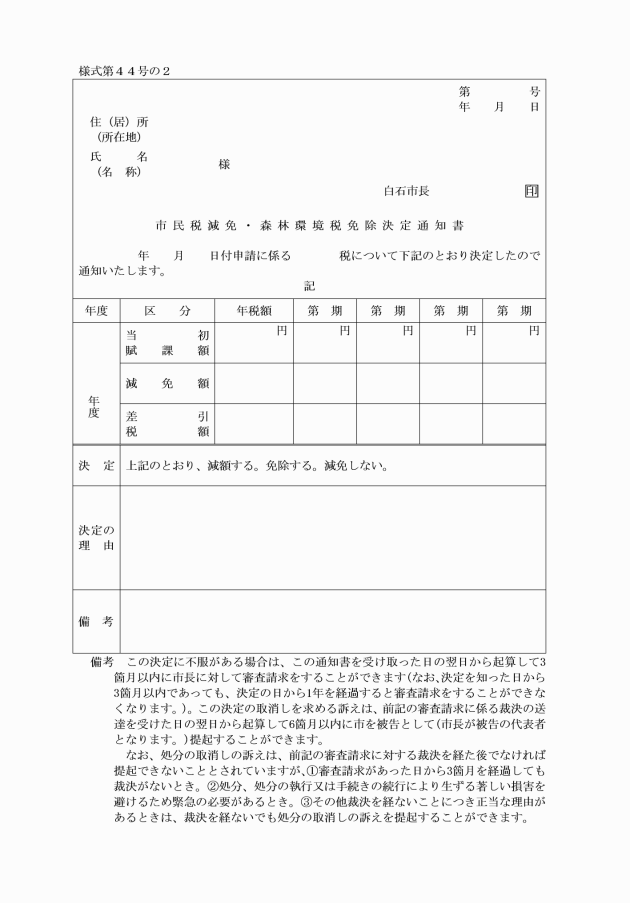

2 前項の申請があった場合においてその減免を決定したときは、市税減免決定通知書により当該納税者に通知するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) 納税者又は生計を一にする親族が生活保護法の規定により扶助を受けるとき。

(3) 納税者又は生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け事情やむを得ないと認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求、出訴により課税額について更正をされたとき。ただし、審査請求書が提出された日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する金額に限る。

(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって納税通知書等を発した場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(9) 納税者が失職等により、事情やむを得ないと認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認められるとき。

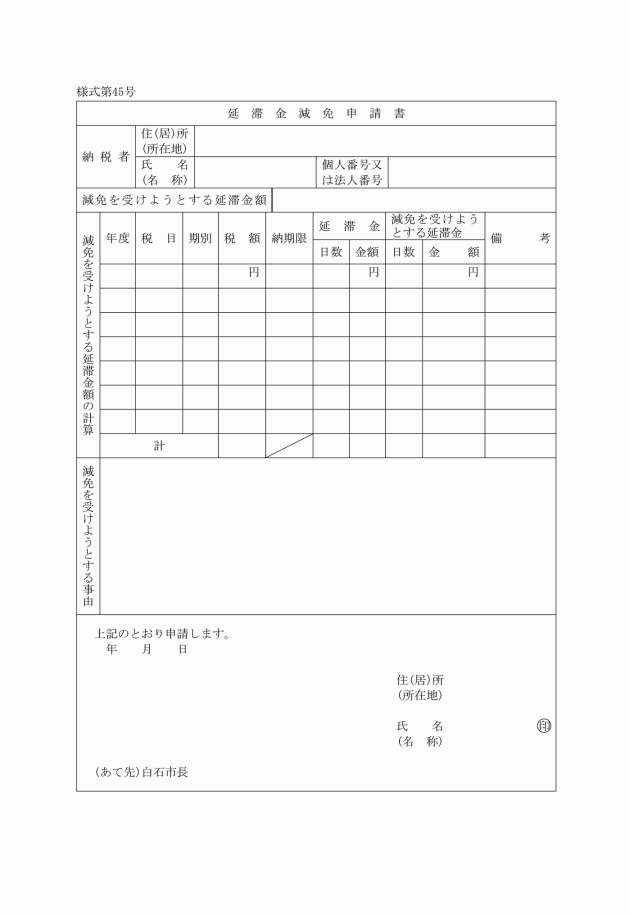

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとするものは、延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

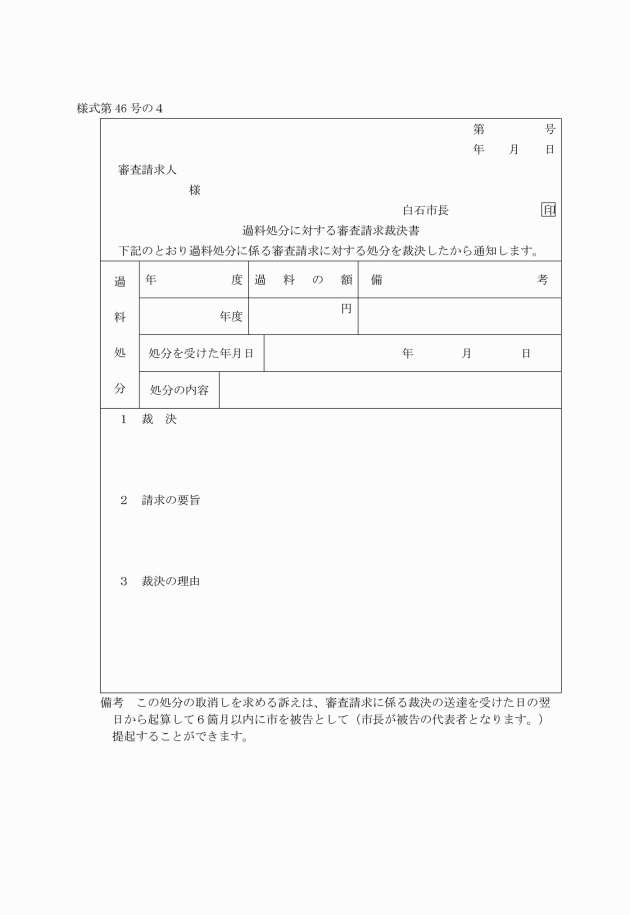

(審査請求に係る決定の通知)

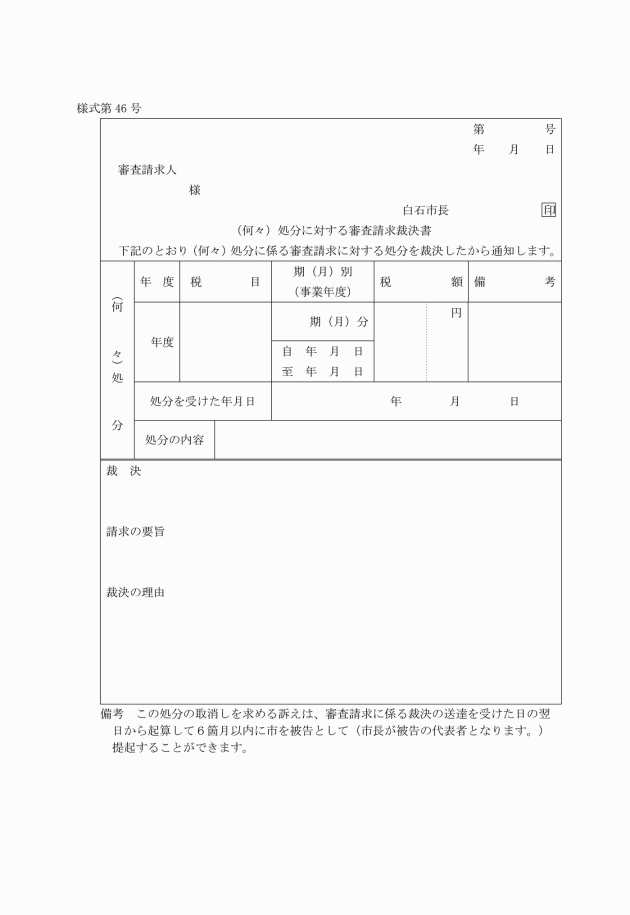

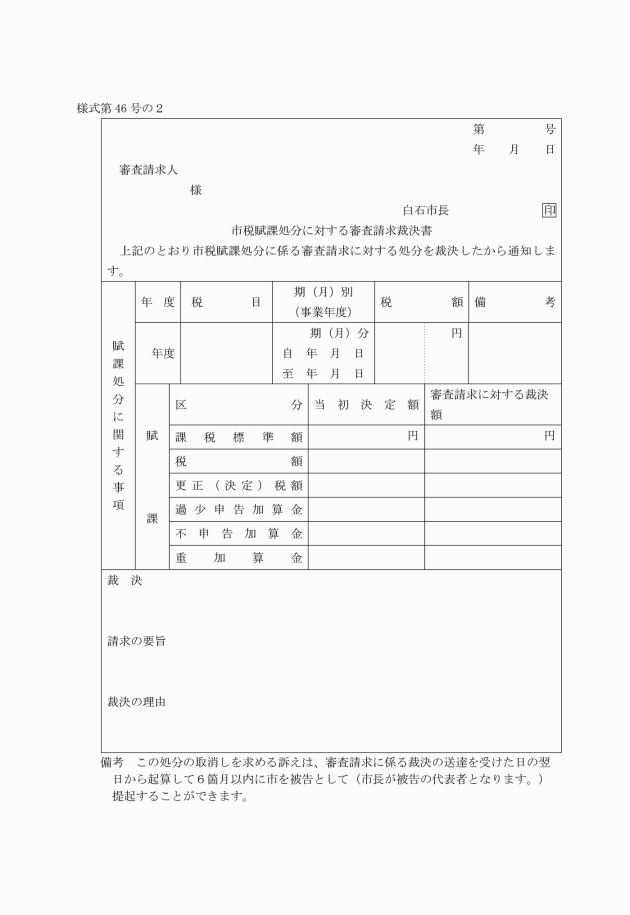

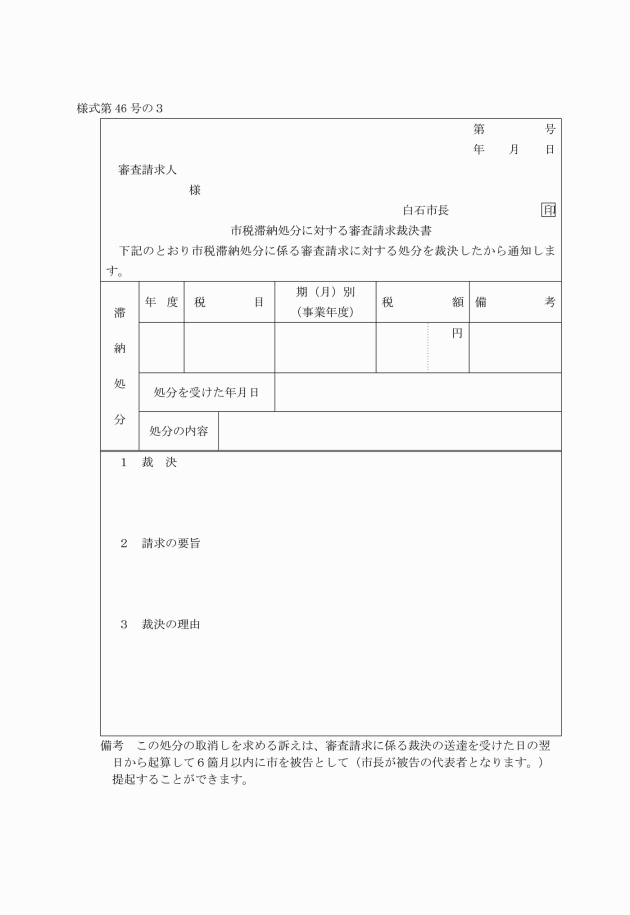

第27条 市税に関する審査請求又は過料処分に関する審査請求について裁決をしたときは、審査請求裁決書により申立人に通知するものとする。

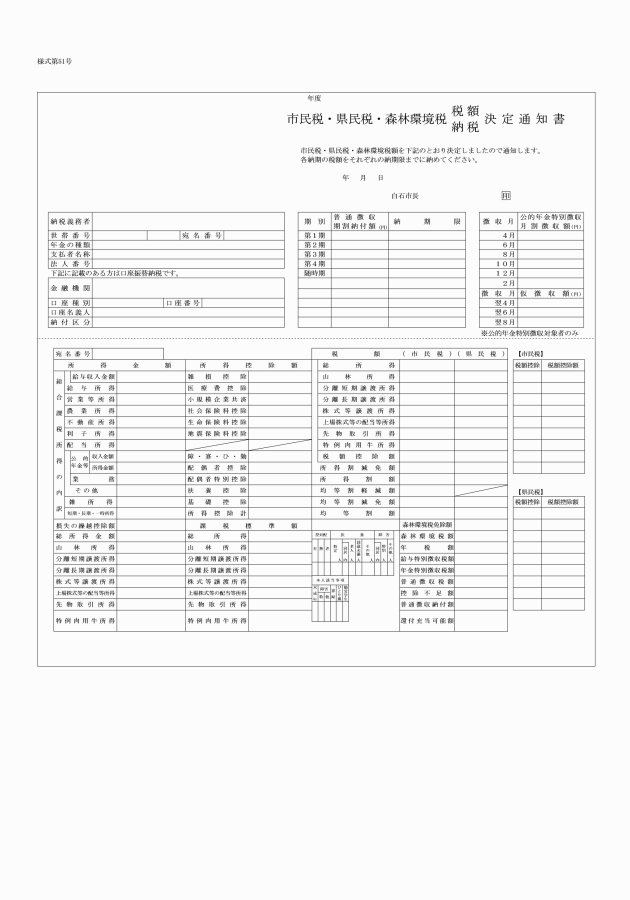

(個人の市民税の賦課額変更通知)

第28条 法第321条の2及び法第321条の6の規定により個人の市民税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、個人の市民税・県民税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

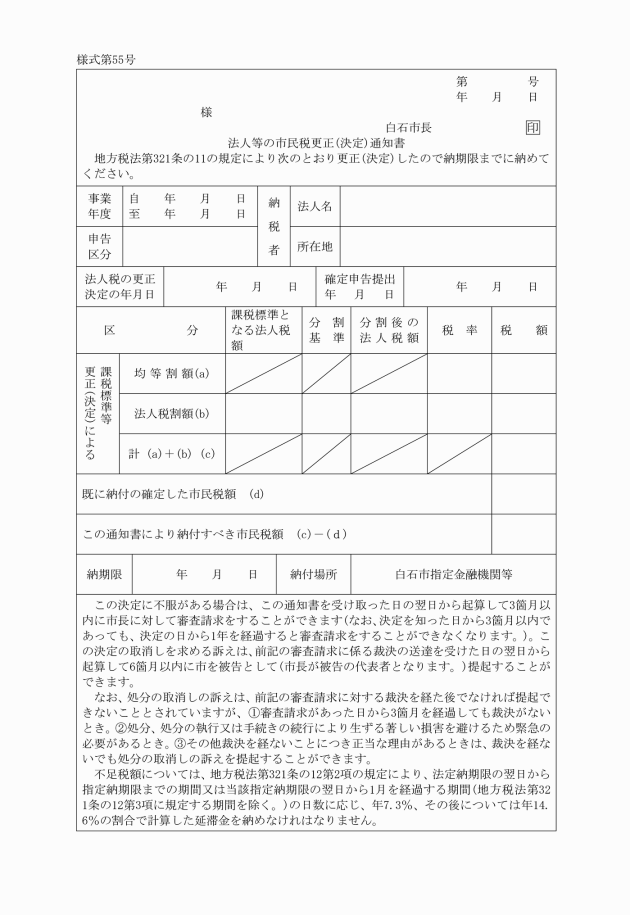

(法人等の市民税の更正又は決定の通知)

第29条 法第321条の11第4項の規定による法人等の市民税に係る更正又は決定の通知は、法人等の市民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

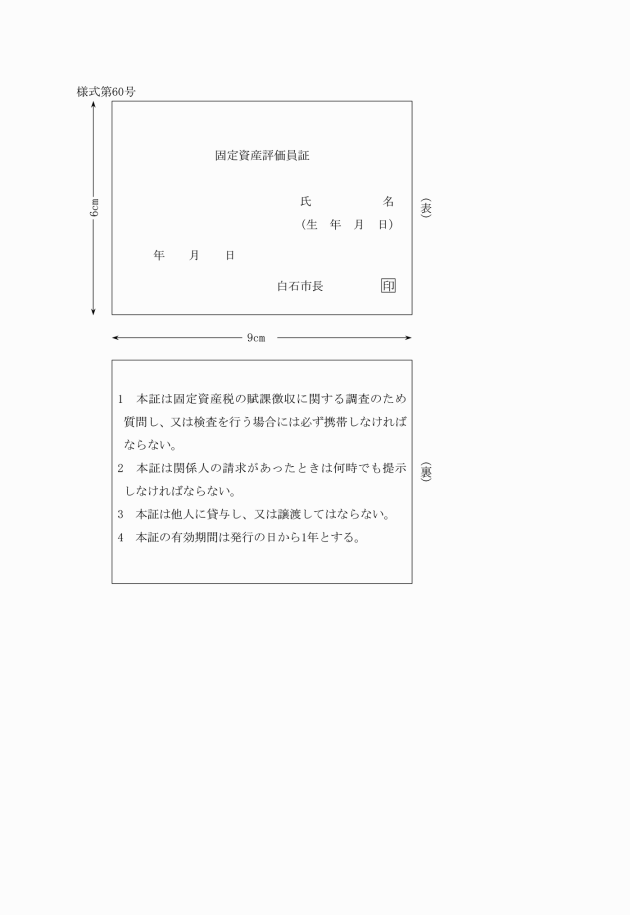

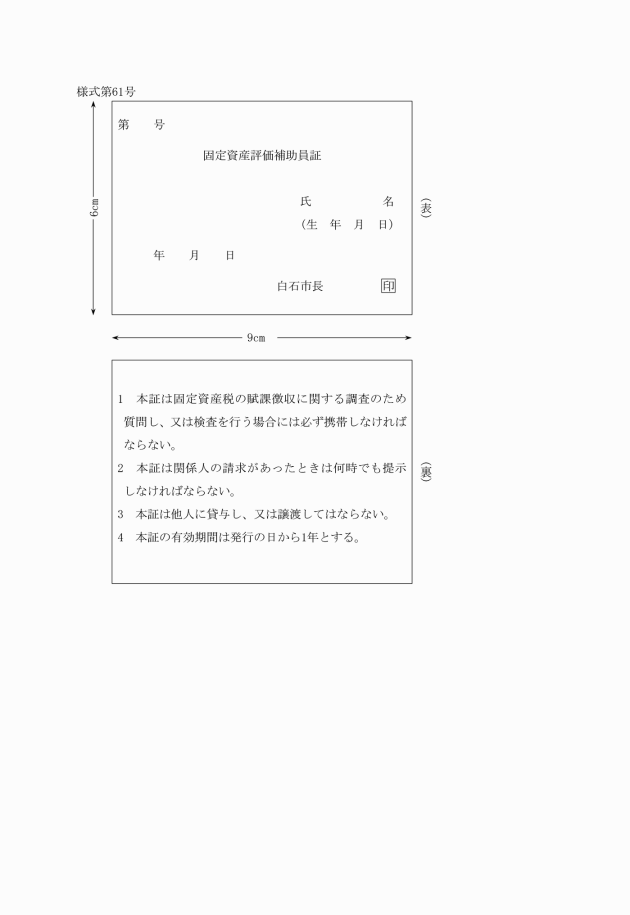

(固定資産評価員等の証票)

第31条 市長は、法第353条の規定により固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。

(登記簿の登録事項修正申出)

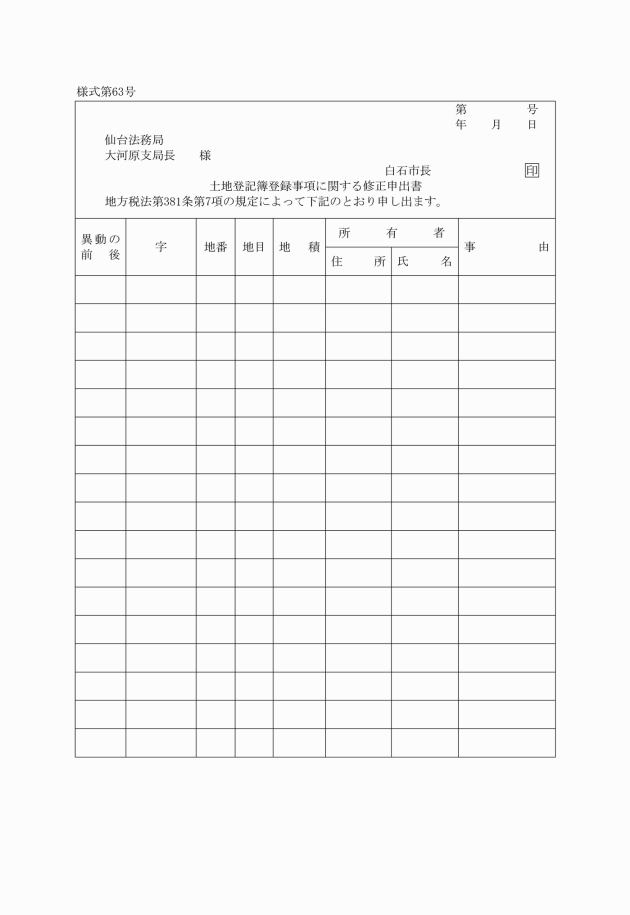

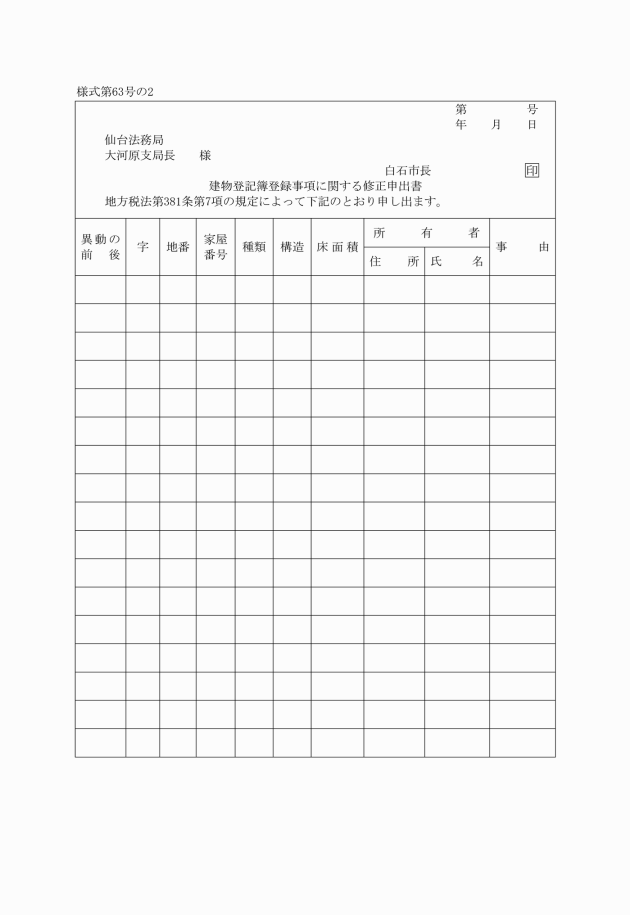

第32条 法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、登記簿の登録事項修正申出書によりするものとする。

(固定資産の価格の決定通知)

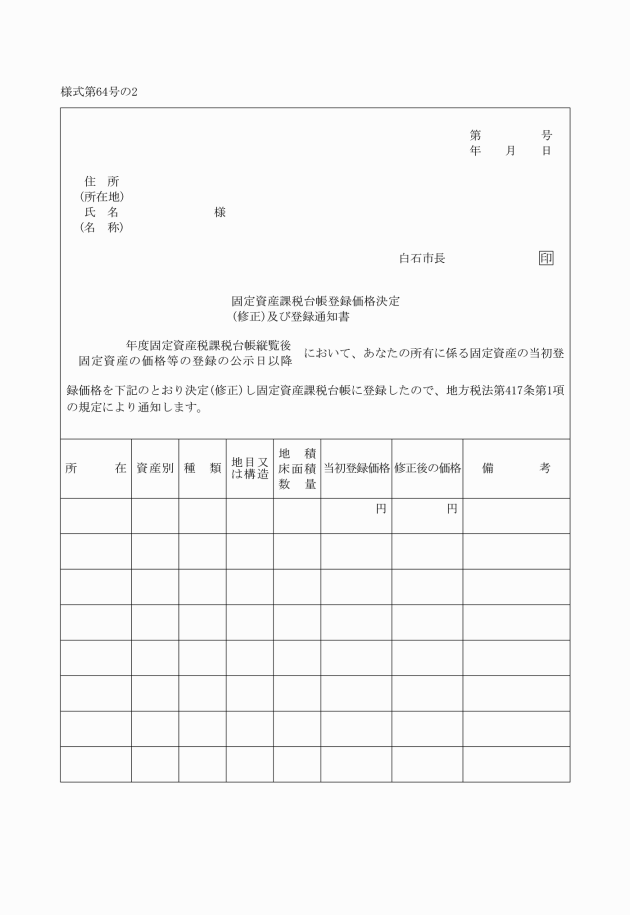

第33条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格の決定を納税者に通知するときは、固定資産課税台帳登録価格決定(修正)及び登録通知書によりするものとする。

(固定資産価格の修正通知)

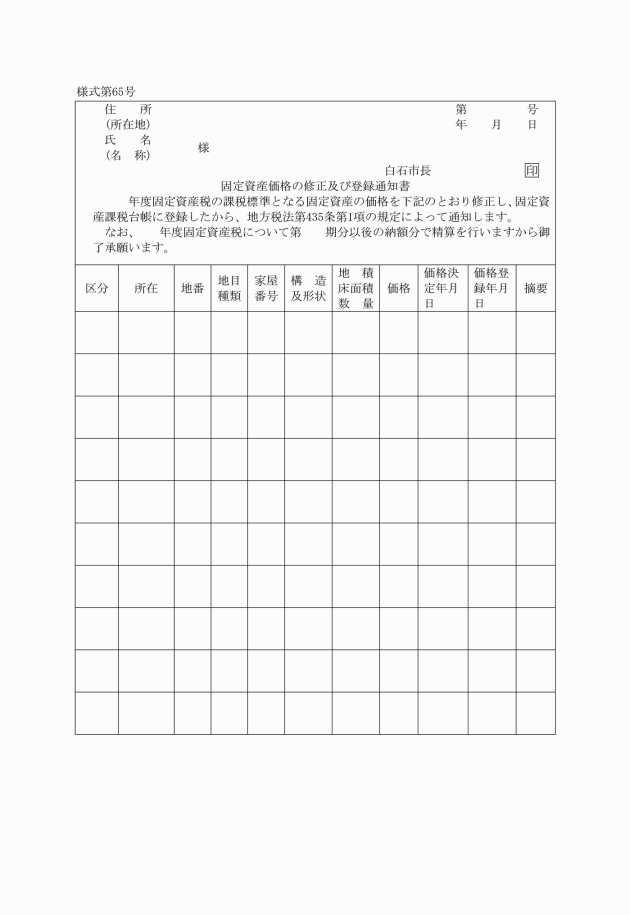

第34条 法第435条第1項の規定による固定資産の価格の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格の修正及び登録通知書によりするものとする。

(土地又は家屋の価格の登記所への通知)

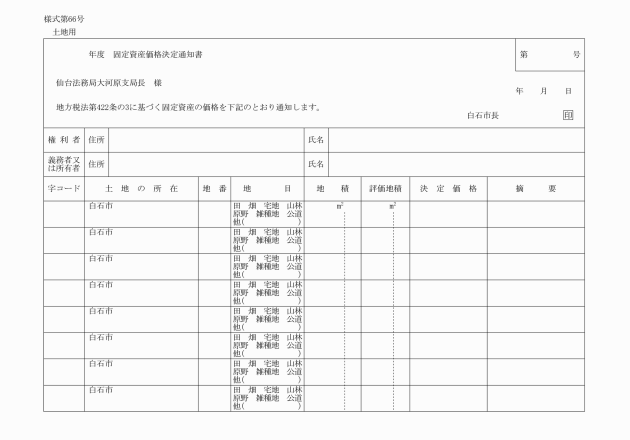

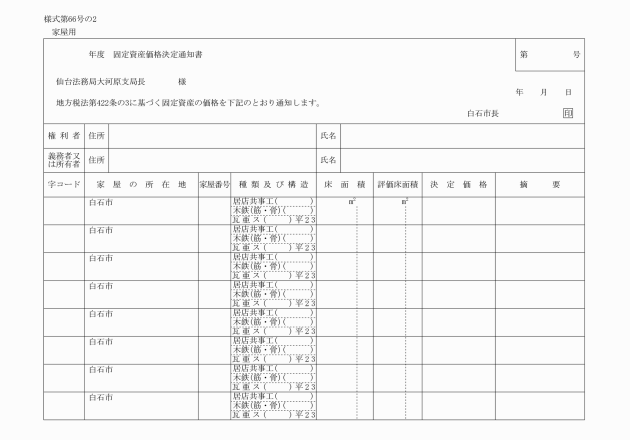

第35条 法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書により通知するものとする。

(固定資産税の賦課額の変更通知)

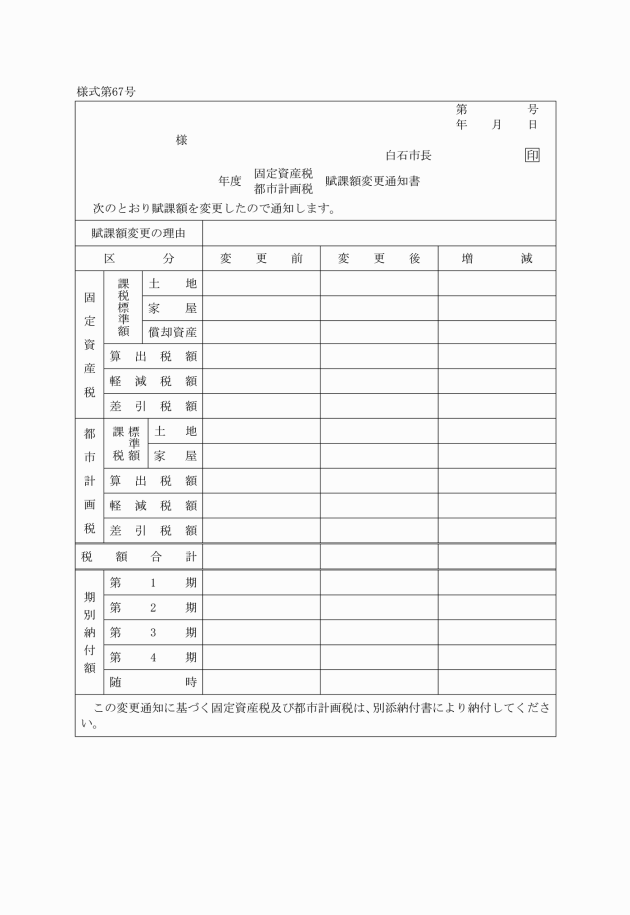

第36条 法第420条の規定による固定資産税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、固定資産税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

第37条 削除

(身体障害者等の範囲)

第37条の2 条例第90条に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)及び身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

障害の区分 | 障害の級別 |

視覚障害 | 1級から4級までの各級 |

聴覚障害 | 2級及び3級 |

平衡機能障害 | 3級 |

音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |

上肢不自由 | 1級及び2級 |

下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |

体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |

|

上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |

移動機能 | 1級から6級までの各級 |

心臓機能障害 | 1級及び3級 |

じん臓機能障害 | 1級及び3級 |

呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |

小腸機能障害 | 1級及び3級 |

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |

肝臓機能障害 | 1級及び3級 |

障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |

視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |

上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |

体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第2款症までの各款症 |

心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

ぼうこう又は直腸機能の障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされているもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されている者に限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(条例附則第15条の3第1項の市長が定める3輪以上の軽自動車等)

第37条の2の2 条例附則第15条の3第1項に規定する宮城県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、宮城県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

障害の区分 | 障害の級別 |

視覚障害 | 1級から4級までの各級 |

聴覚障害 | 2級及び3級 |

平衡機能障害 | 3級 |

音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |

上肢不自由 | 1級及び2級 |

下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |

体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能移動機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)1級から6級までの各級 |

心臓機能障害 | 1級及び3級 |

じん臓機能障害 | 1級及び3級 |

呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |

小腸機能障害 | 1級及び3級 |

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |

肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |

障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |

視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |

上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |

体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |

心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

第38条 削除

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第39条 法第533条第4項の規定による鉱産税に係る更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

第40条 削除

(特別土地保有税に係る非課税土地又は特例譲渡の認定通知等)

第41条 令第54条の42第3項(令第54条の45第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書により行うものとする。

2 令第54条の42第6項(令第54条の45第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合においては、その処分を決定し、特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)確認(否認)通知書により申請者に通知するものとする。

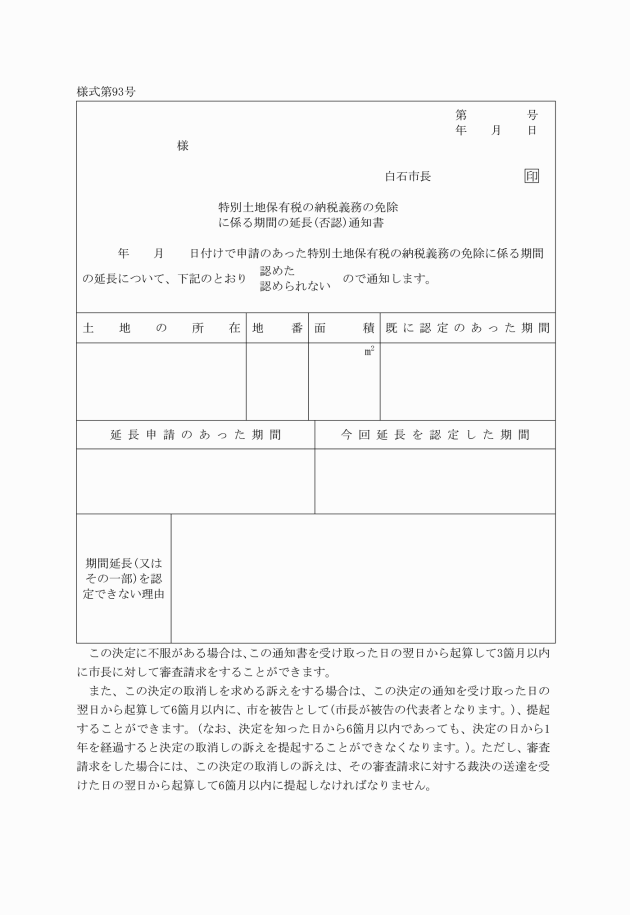

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長通知等)

第42条 令第54条の43第2項の規定による通知は、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書により行うものとする。

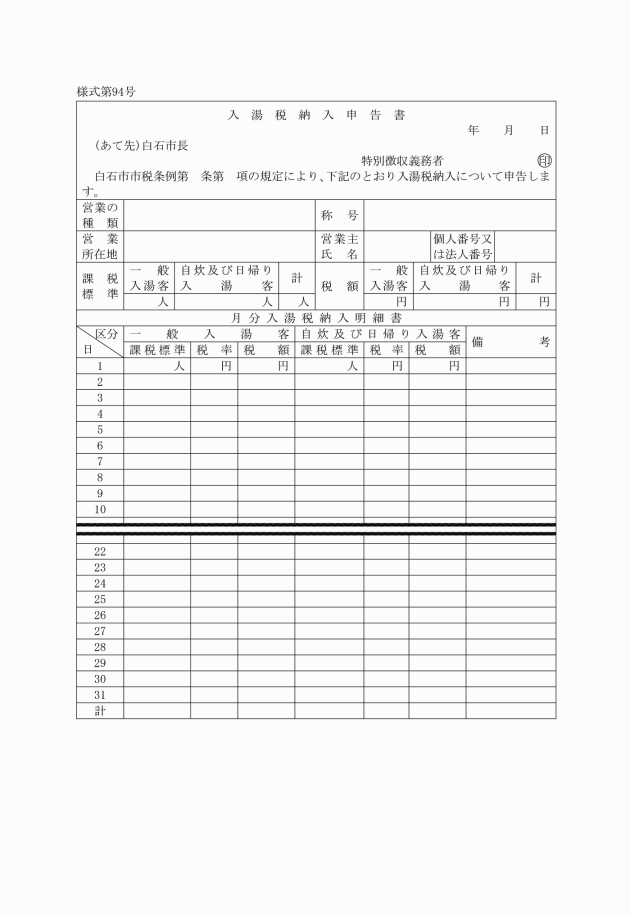

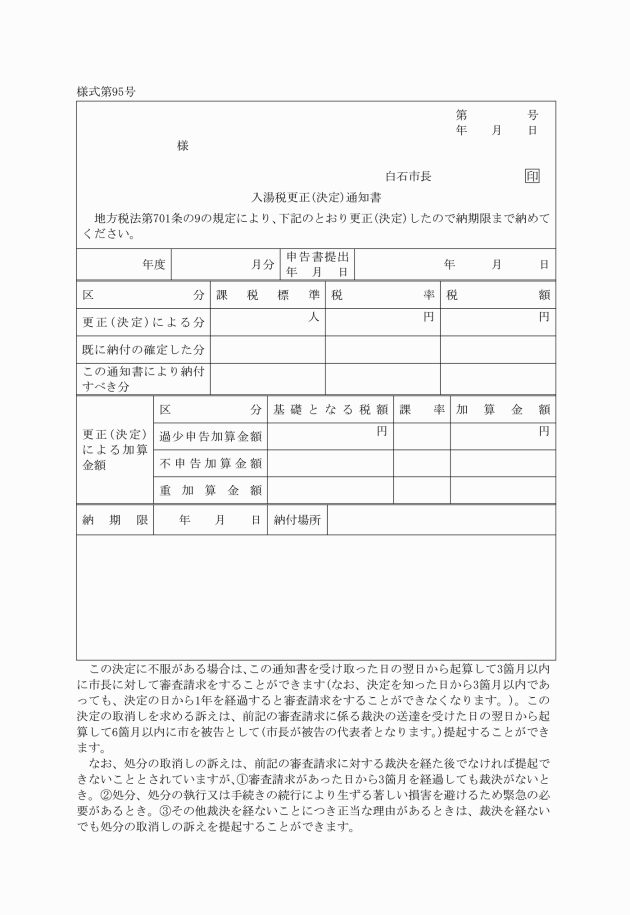

(入湯税の更正又は決定の通知)

第43条 法第701条の9第4項の規定による入湯税に係る更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の市税から適用する。

附則(昭和37年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の市民税から適用する。

附則(昭和37年12月10日規則第13号)

この規則は、白石市市税条例の一部を改正する条例(昭和37年白石市条例第37号)公布の日から施行する。

附則(昭和38年9月30日規則第6号)

この規則は、白石市市税条例の一部を改正する条例(昭和38年白石市条例第17号)公布の日から施行する。

附則(昭和41年5月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の市税から適用する。

附則(昭和48年11月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附則(昭和49年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年11月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の白石市市税条例施行規則別表第1(1)市民税の減免の範囲及び割合の表中条例第50条第1項第3号に該当する場合の項及び同表(2)固定資産税の減免の範囲及び割合の表中条例第71条第1項第3号に該当する場合の項の規定は、昭和51年度分の市税から適用する。

附則(昭和52年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年12月26日規則第30号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和53年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月20日規則第20号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和56年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年9月25日規則第24号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和59年5月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の白石市市税条例施行規則別表第1(1)市民税の減免の範囲及び割合の表中条例第50条第1項第2号に該当する場合及び条例第50条第1項第3号に該当する場合並びに条例第50条第1項第4号に該当する場合の項の規定及び別表第2の様式第68号の規定は、昭和59年度分の市税から適用する。

附則(昭和59年11月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月15日から適用する。

附則(昭和60年10月22日規則第11号)

この規則は、昭和60年10月25日から施行する。

附則(昭和62年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年2月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月31日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月29日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月20日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市市税条例施行規則の規定は平成20年5月1日から適用する。

附則(平成20年10月6日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年1月28日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年8月11日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年5月23日規則第21号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市市税条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年2月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年5月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市市税条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年9月25日規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月8日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

第2条 この規則による改正後の白石市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

附則(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月24日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年8月12日規則第18号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

附則(令和5年6月30日規則第29号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和5年12月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の様式第43号の2の項、様式第44号の2の項、様式第51号の項、様式第53号の項、様式第5号の2、様式第43号の2、様式第44号の2、様式第51号及び様式第53号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の様式第5号の2、様式第43号の2、様式第44号の2、様式第51号及び様式53号は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

別表第1(第24条関係)

(1) 市民税の減免の範囲及び割合

区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |

条例第50条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納期において納付すべき税額。以下同じ。)について適用するものとする。 |

2 生活困窮のため、慈善団体その他から生活の扶助を受ける者 | 全部 | ||

条例第50条第1項第2号に該当する場合 | 学生又は生徒その他これに類する者で、その課税の基礎となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、その合計所得金額が58万円以下である者 | 全部 | 当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 |

条例第50条第1項第3号に該当する場合 | 1 天災その他の災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る家屋又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその家屋又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第5項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者 |

| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。ただし、災害を受けた日以後に納付する当該年度の税額(納期前納付額を除く。)がない場合は、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額について適用するものとする。 |

(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 全部 |

| |

(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||

(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||

(4) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||

(5) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||

(6) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 | 所得割額の8分の1 | ||

2 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。 |

| ||

(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 | ||

(2) 前年中の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | ||

(3) 前年中の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||

(4) 前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||

(5) 前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の10分の2 |

| |

3 天災その他災害により死亡したとき。 | 所得割、均等割の全部 |

| |

4 天災その他災害により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助をうけることになったとき。 | 所得割、均等割の全部 |

| |

5 天災その他災害により地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき。 | 所得割、均等割の10分の9 |

| |

条例第50条第1項第4号に該当する場合 | 1 失業その他の事由により所得が激減した者で、その年の見積合計所得金額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく失業給付金は、給付所得に係る収入金額とみなす。)の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び当該合計所持金額が次の各号のいずれかに該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者 |

| 所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 |

(1) 見積所得割合が10分の5以下で、かつ、前年中の合計所得金額が80万円以下であるとき。 | 所得割額の全額 | ||

(2) 見積所得割合が10分の5以下で、かつ、前年中の合計所得金額が110万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の7 | ||

(3) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、前年中の合計所得金額が80万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の5 | ||

(4) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、前年中の合計所得金額が110万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の3 | ||

2 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が負傷し、又は疾病にかかり、多額の医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。)の支出を要することとなった場合で、次の各号のいずれかに該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者 |

| ||

(1) その年の見積合計所得金額がその年の所得に適用された所得税法の規定による所得控除の合計額(以下「所得控除額」という。)に満たないとき。 | 全部 | ||

(2) その年の見積合計所得金額が所得控除額を超える場合における超過額が当該超過額を課税標準額として仮に算定したその年の所得税額並びに当該年度の事業税額、県民税額及び市民税額の合計額に満たないとき。 | 所得割額の10分の5 | ||

3 法第9条の規定により納税義務を承継する者(以下「相続人」という。)で、次の各号のいずれかに該当し、当該承継税額の納付が著しく困難であると認められる者 |

| 死亡した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 | |

(1) 被相続人と相続人のその年の見積合計所得金額(死亡したことにより給付される退職手当等を除く。)の合算額の2分の1に相当する額を相続人のその年の見積合計所得金額(以下次号において「みなし見積合計所得金額」という。)が相続人のその年の所得控除額に満たないとき。 | 全部 | ||

(2) みなし見積合計所得金額が相続人のその年の所得控除額を超える場合における超過額が当該超過額を課税標準額として仮に算定したその年の所得税額並びに当該年度の事業税額、県民税額及び市民税額の合計額に満たないとき。 | 所得割額の10分の5 | ||

条例第50条第1項第5号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 | |

条例第50条第1項第6号に該当する場合 | 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 |

(2) 固定資産税の減免の範囲及び割合

区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |

条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 |

2 生活困窮のため、慈善団体その他から生活の扶助を受ける者 | 全部 | ||

条例第71条第1項第2号に該通する場合 | 1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産 | 2分の1 | 直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 |

2 自治会等が所有し、かつ、公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産 | 全部 | ||

3 公益社団法人、公益財団法人及びそれに準じる法人が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係わる土地のうち使用不能となった部分を含む。 | 全部 | ||

条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 宅地又は農地が災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を失った場合で、その被害面積の当該土地の面積に対する割合(以下「被害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの |

| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 |

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||

2 その他の土地については、宅地又は農地の場合に準じる。 | 宅地又は農地の場合に準じる。 | ||

3 家屋が災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失った場合でその損害程度が次の各号のいずれかに該当するもの |

|

| |

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||

(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 | 10分の4 | ||

4 償却資産については、家屋の場合に準じる。 | 家屋の場合に準じる。 | ||

条例第71条第1項第4号に該当する場合 | 1 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場を営む者が直接その用に供する固定資産(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 2 その他市長が必要と認めるもの | 3分の2 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額に適用するものとする。 |

(3) 軽自動車税の減免の範囲及び割合

区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |

条例第89条第1項に該当する場合 | 公益社団法人、公益財団法人、その他公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 | 直接本来の事業の用に供した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用するものとする。 |

別表第2(第44条関係)

様式番号 | 様式名称 | 根拠条文 |

徴税吏員証 | 規則第2条 | |

調査吏員証 | 規則第3条 | |

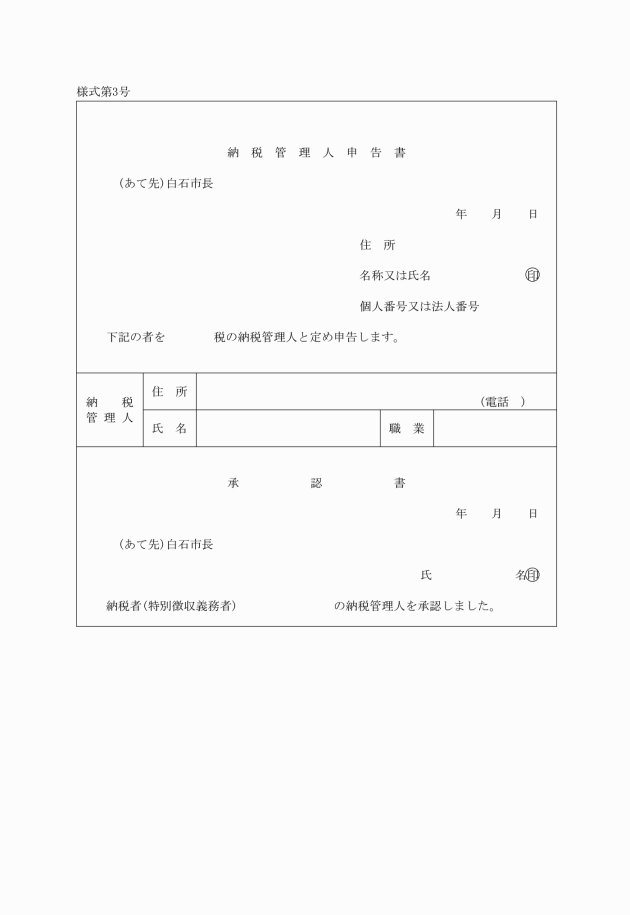

納税管理人申告書 | ||

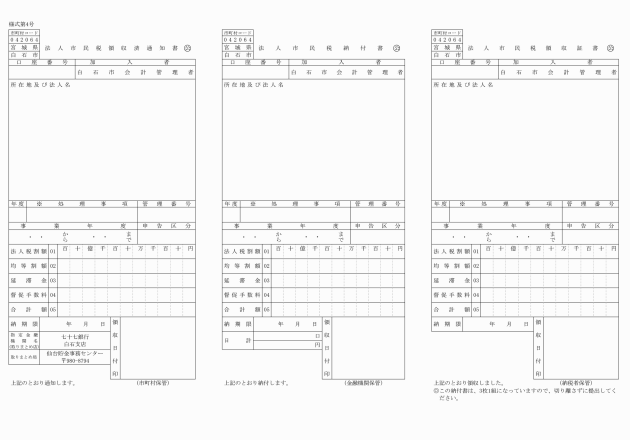

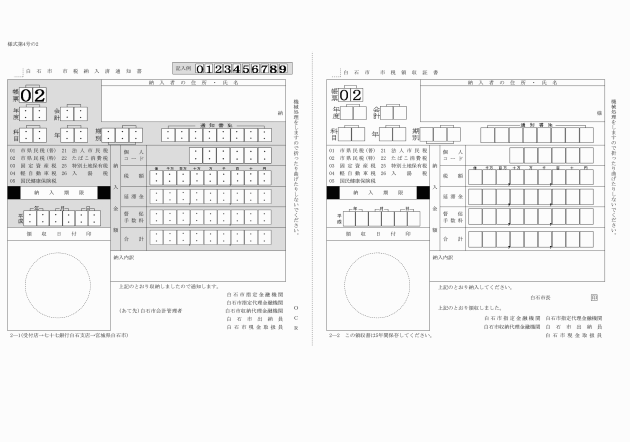

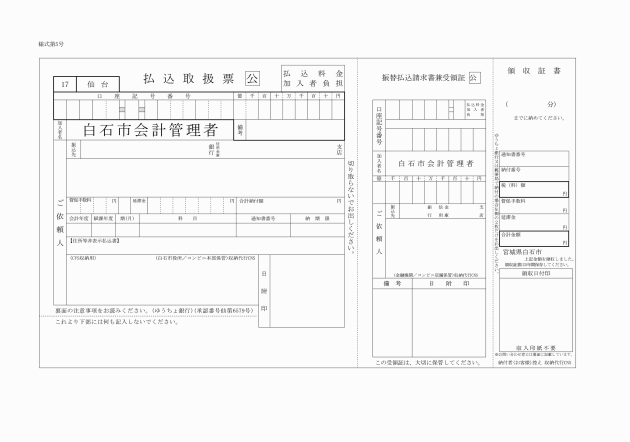

納付書(法人市民税用) | ||

納付(入)書 | ||

納付書(市県民税用・固定資産税用) | ||

納入書 | ||

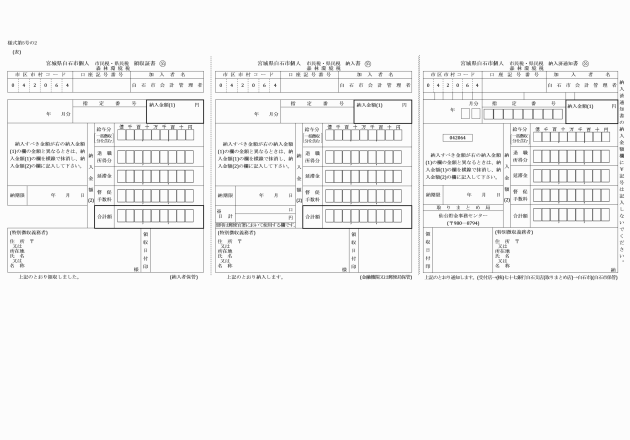

相続人代表者届出書 | 規則第5条 | |

相続人代表者変更届出書 | 規則第5条 | |

相続人代表者指定通知書 | 規則第5条 | |

徴収金納付(納入)通知書 | 規則第6条 | |

徴収金納付(納入)催告書 | 規則第6条の2 | |

繰上徴収告知書 | 規則第7条 | |

納期限変更告知書 | 規則第7条 | |

強制換価の場合の市たばこ税徴収通知書 | 規則第8条 | |

担保権付財産譲渡に係る市税徴収通知書 | 規則第9条 | |

担保権付財産譲渡に係る交付要求書 | 規則第9条 | |

担保の目的でされた仮登記(録)がある財産差押通知書 | 規則第10条 | |

譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書 | 規則第11条 | |

譲渡担保財産からの徴収通知書 | 規則第11条 | |

徴収猶予申請書 | 規則第12条 | |

財産目録 | 規則第12条 規則第14条 | |

財産収支状況書 | 規則第12条 規則第14条 | |

収支の明細書 | 規則第12条 規則第14条 | |

徴収猶予期間延長申請書 | 規則第12条 | |

徴収猶予許可通知書 | 規則第12条 | |

徴収猶予不許可通知書 | 規則第12条 | |

特別土地保有税徴収猶予通知書 | 規則第12条 | |

特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書 | 規則第12条 | |

徴収猶予期間延長許可通知書 | 規則第12条 | |

徴収猶予期間延長不許可通知書 | 規則第12条 | |

徴収猶予取消通知書 | 規則第13条 | |

特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 規則第13条 | |

換価猶予通知書 | 規則第14条 | |

換価猶予許可通知書 | 規則第14条 | |

換価猶予不許可通知書 | 規則第14条 | |

換価猶予期間延長申請書 | 規則第14条 | |

換価猶予期間延長承認通知書 | 規則第14条 | |

換価猶予期間延長不許可通知書 | 規則第14条 | |

換価猶予取消通知書 | 規則第14条 | |

滞納処分停止通知書 | 規則第15条 | |

滞納処分停止取消通知書 | 規則第15条 | |

保全担保提供命令書 | 規則第17条 | |

保全担保に係る抵当権設定通知書 | 規則第17条 | |

保全差押金額決定通知書 | 規則第18条 | |

保全差押に代る交付要求書 | 規則第18条 | |

保全差押に代る交付要求通知書 | 規則第18条 | |

保全差押に代る金銭充当申出書 | 規則第18条 | |

過誤納金還付(充当)通知書 | 規則第19条 | |

削除 | ||

削除 | ||

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 規則第19条 | |

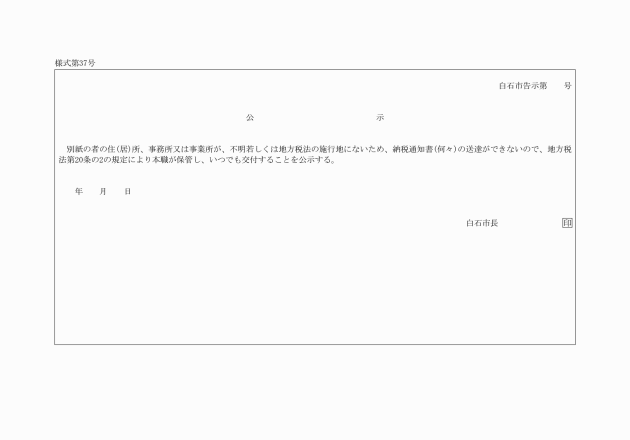

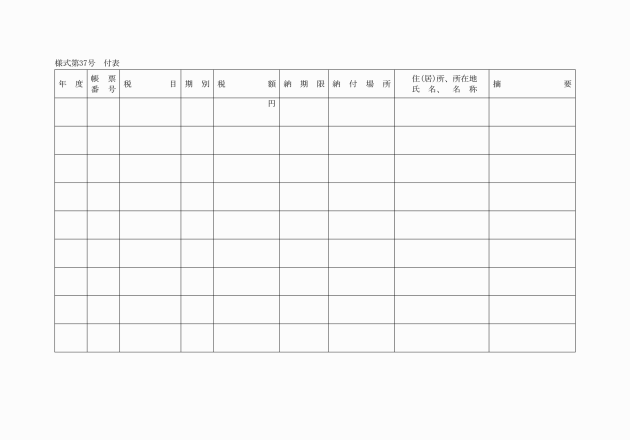

公示送達の公告 | 法第20条の2 | |

納税証明請求書 | 規則第20条 | |

納税証明請求書 | 規則第20条 | |

納税証明請求書 | 規則第20条 | |

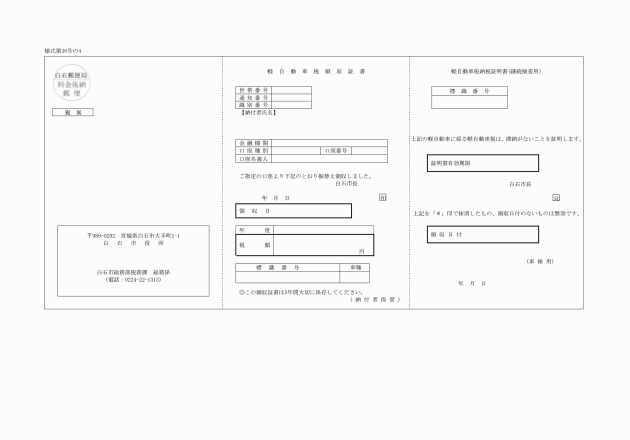

軽自動車税納税証明書 | 規則第20条 | |

市税納期限延長申請書 | 規則第22条 | |

市税納期限延長の承認(却下)通知書 | 規則第22条 | |

削除 | ||

削除 | ||

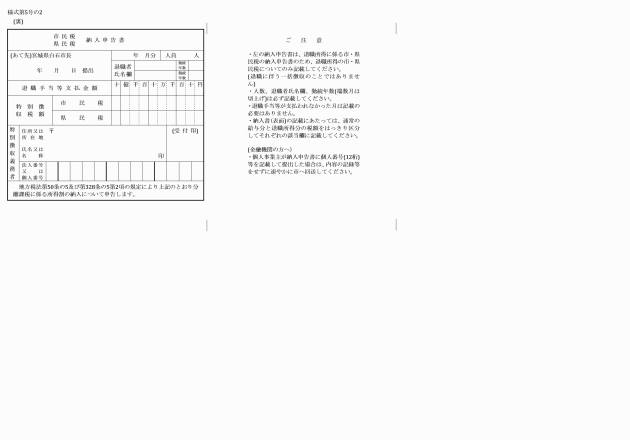

市税減免申請書 | 規則第25条 | |

市民税減免・森林環境税免除申請書 | 規則第25条 | |

市税減免免除決定通知書 | 規則第25条 | |

市民税減免・森林環境税免除決定通知書 | 規則第25条 | |

延滞金減免申請書 | 規則第26条 | |

(何々)処分に対する審査請求裁決書 | 規則第27条 | |

市税賦課処分に対する審査請求裁決書 | 規則第27条 | |

市税延滞処分に対する審査請求裁決書 | 規則第27条 | |

過料処分に対する審査請求裁決書 | 規則第27条 | |

督促状 | 法第329条 法第371条 法第457条 法第507条 法第539条 法第570条 法第611条 法第701条の16 | |

削除 | ||

削除 | ||

削除 | ||

/市民税/県民税/森林環境税/納税通知書 | ||

削除 | ||

削除 | ||

/市民税/県民税/森林環境税/賦課額変更通知書 | 法第41条 法第321条の2 規則第28条 | |

削除 | ||

法人等の市民税更正(決定)通知書 | 規則第29条 | |

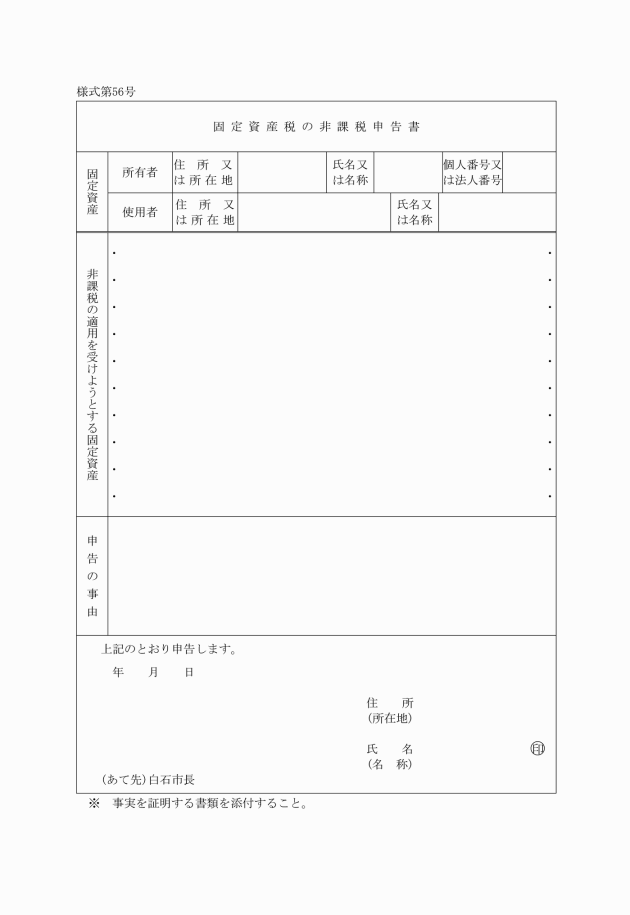

固定資産税の非課税申告書 | ||

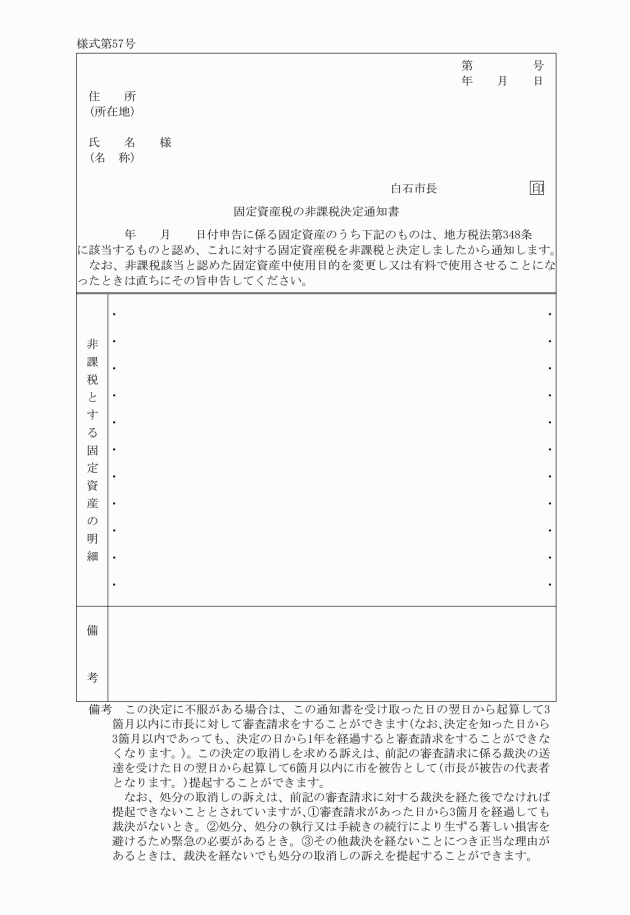

固定資産税の非課税決定通知書 | 規則第30条 | |

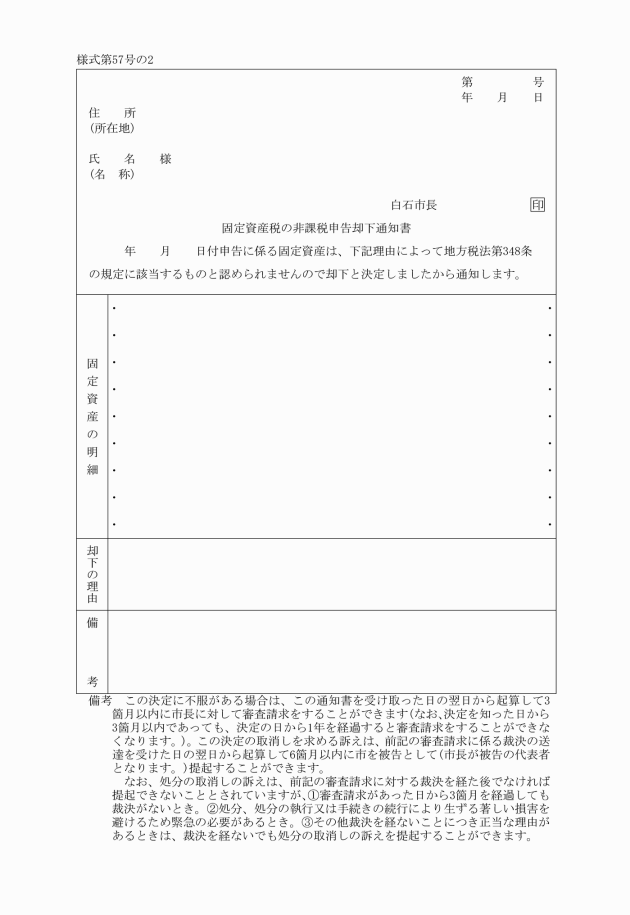

固定資産税の非課税申告却下通知書 | 規則第30条 | |

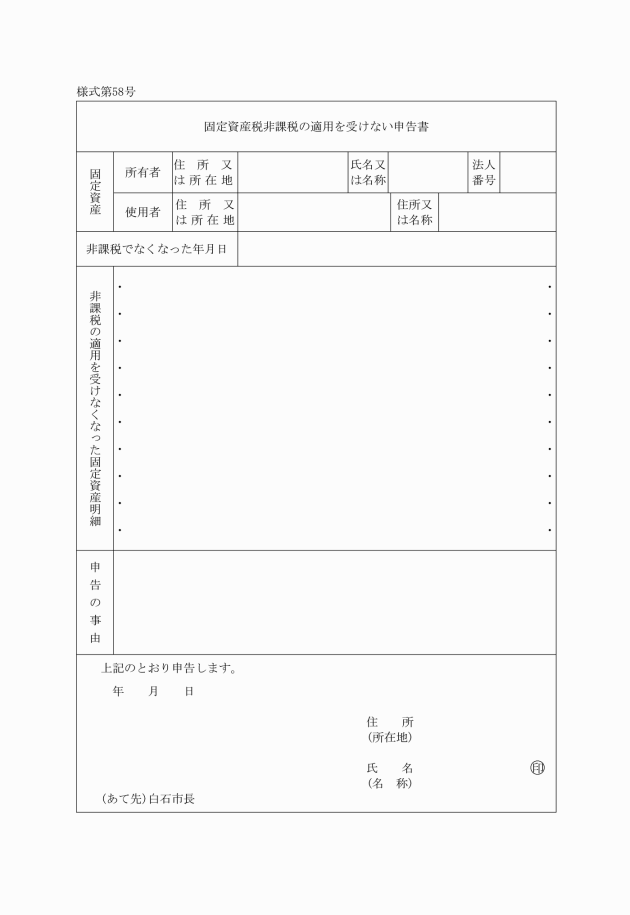

固定資産税非課税の適用を受けない申告書 | ||

削除 | ||

削除 | ||

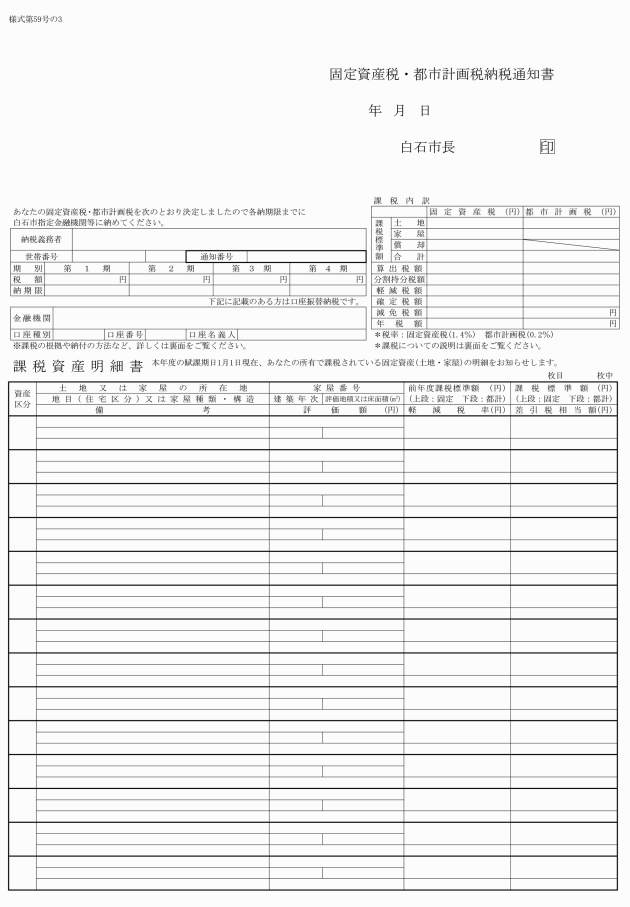

/固定資産税/都市計画税/納税通知書 | ||

固定資産評価員証 | 規則第31条 | |

固定資産評価補助員証 | 規則第31条 | |

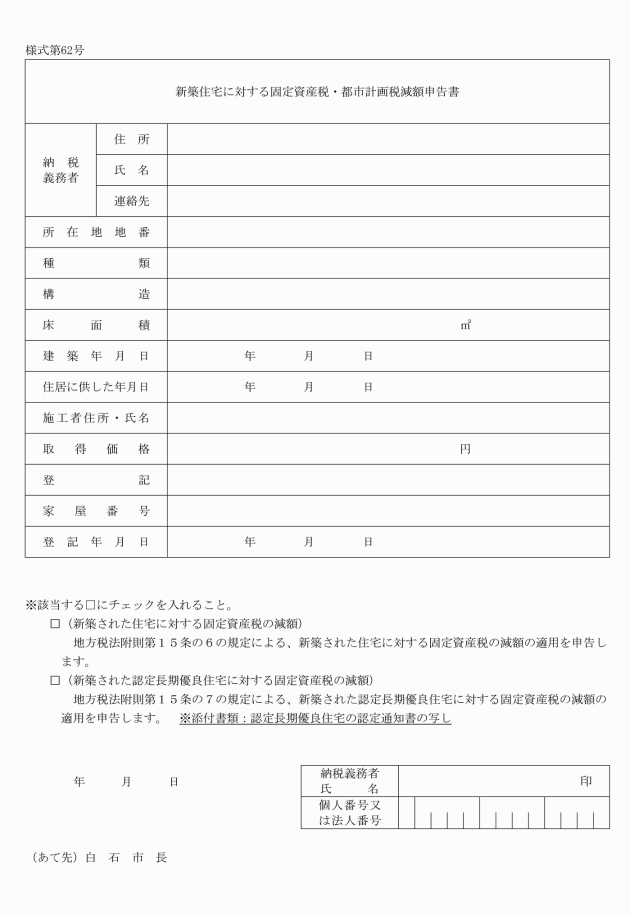

新築住宅に係る固定資産税減額申告書 | ||

土地台帳の登録事項に関する修正申出書 | 規則第32条 | |

家屋台帳の登録事項に関する修正申出書 | 規則第32条 | |

削除 | ||

固定資産課税台帳登録価格決定(修正)及び登録通知書 | 規則第33条 | |

固定資産価格の修正及び登録通知書 | 規則第34条 | |

固定資産価格決定通知書(土地) | 規則第35条 | |

固定資産価格決定通知書(家屋) | 規則第35条 | |

/固定資産税/都市計画税/賦課額変更通知書 | 規則第36条 | |

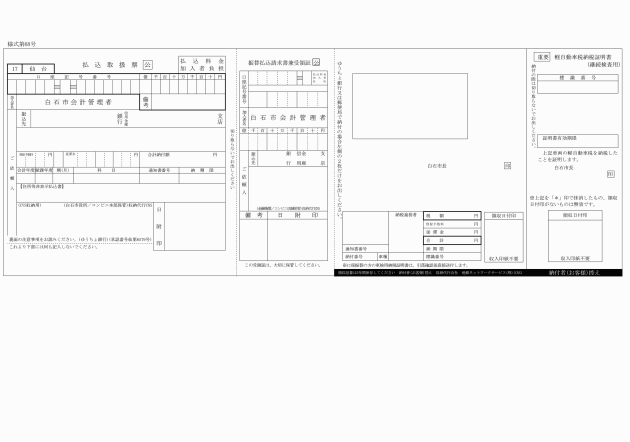

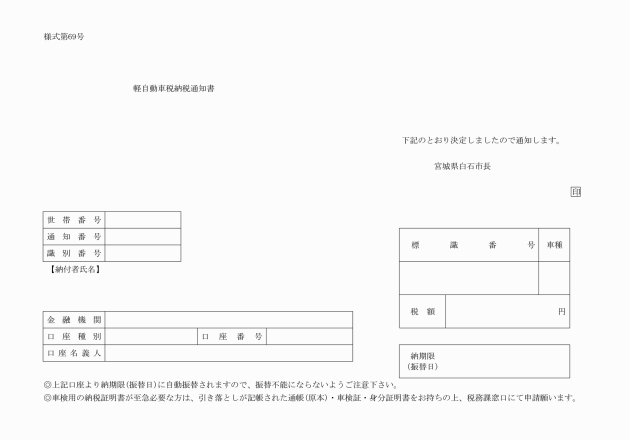

軽自動車税納税通知書 | ||

軽自動車税納税通知書(口座振替用) | ||

削除 | ||

削除 | ||

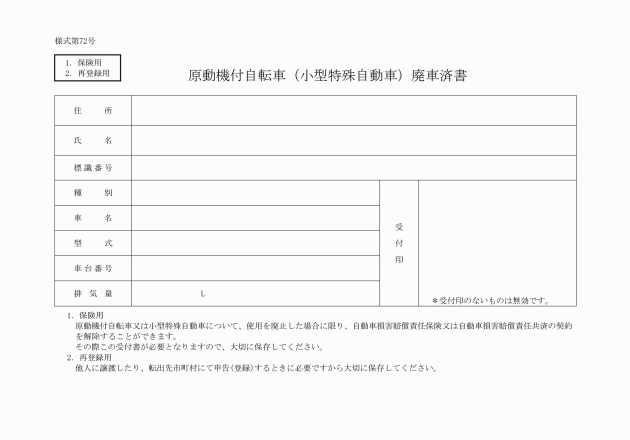

原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車済書 | ||

削除 | ||

削除 | ||

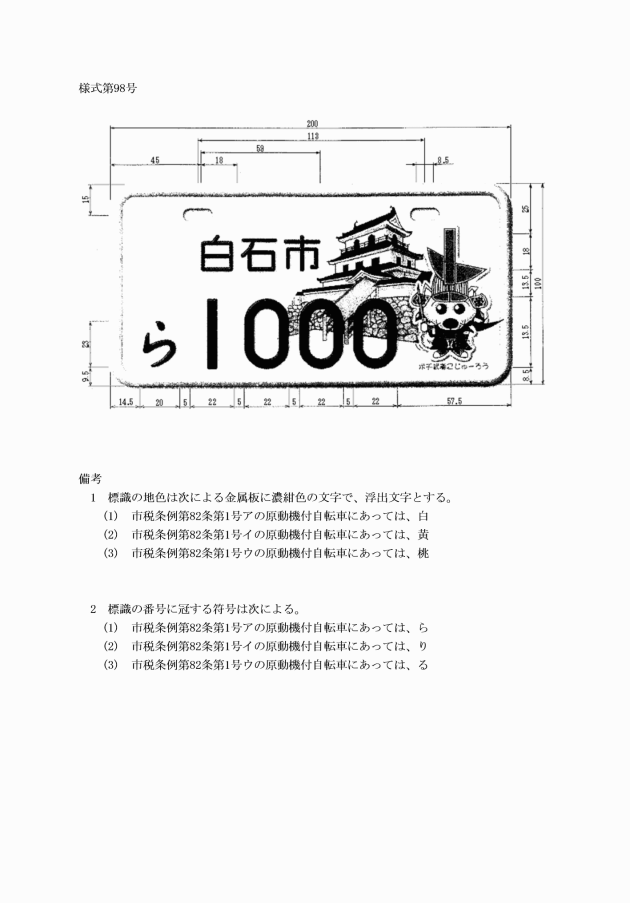

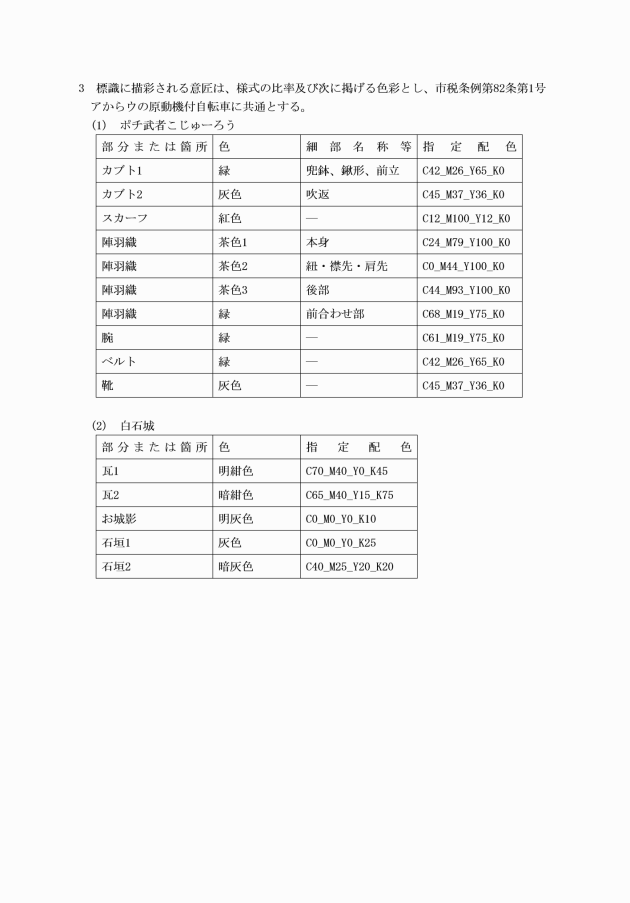

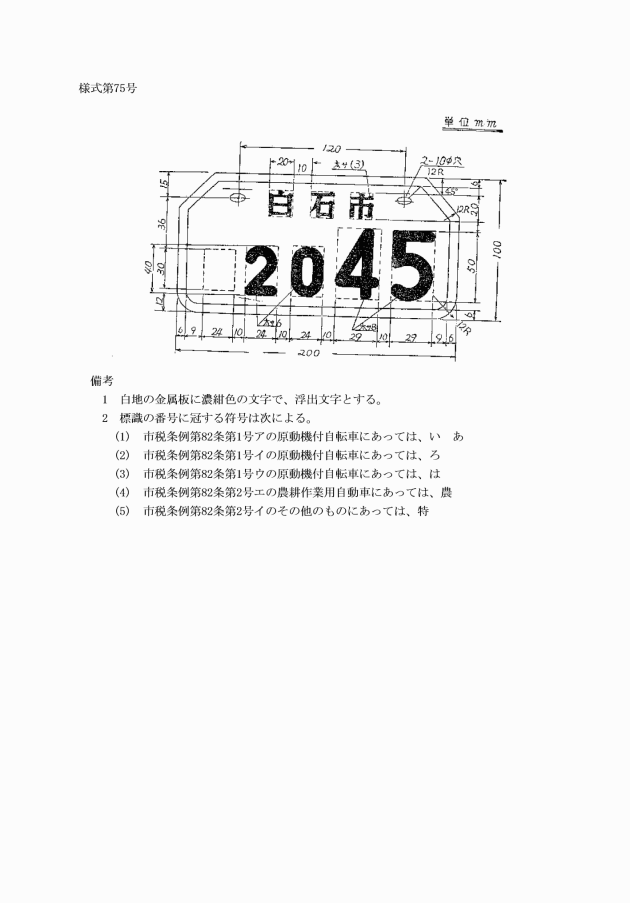

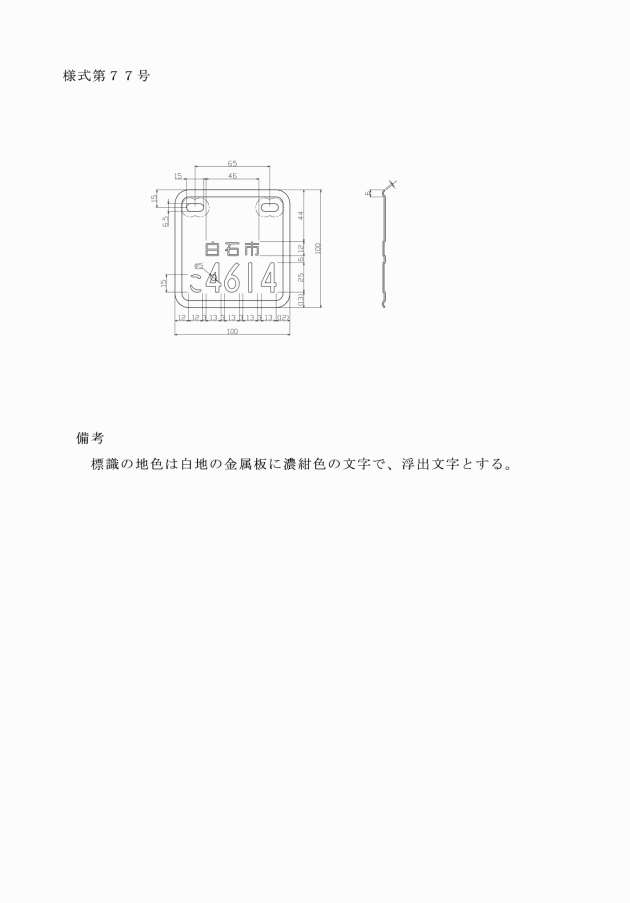

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | ||

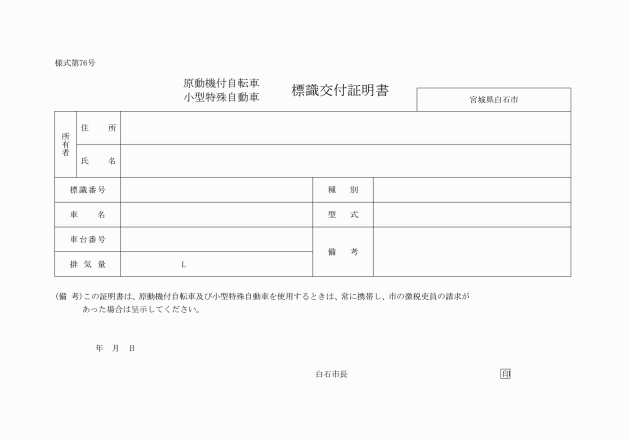

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 | ||

/原動機付自転車/標識 | ||

削除 | ||

削除 | ||

削除 | ||

削除 | ||

削除 | ||

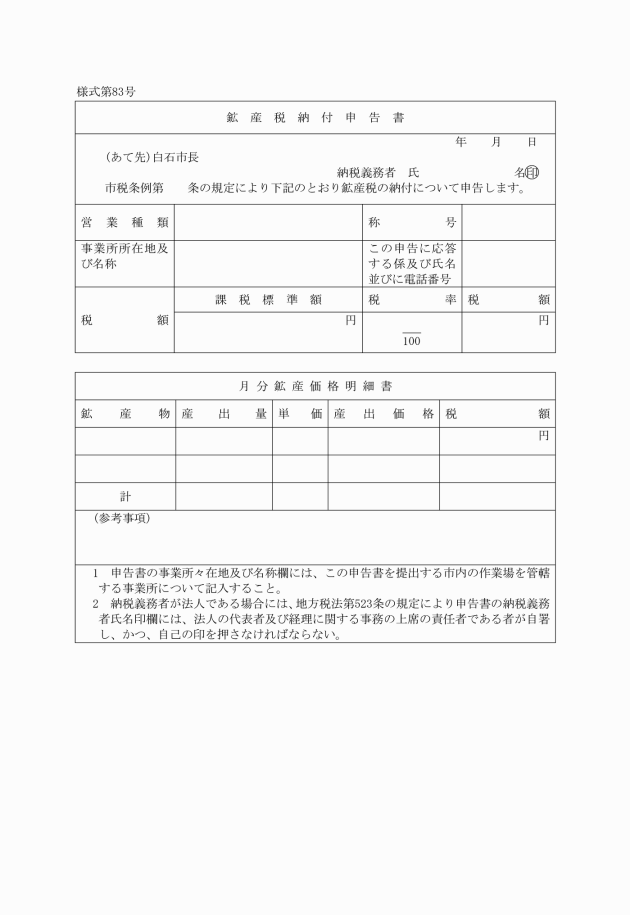

鉱産税納付申告書 | ||

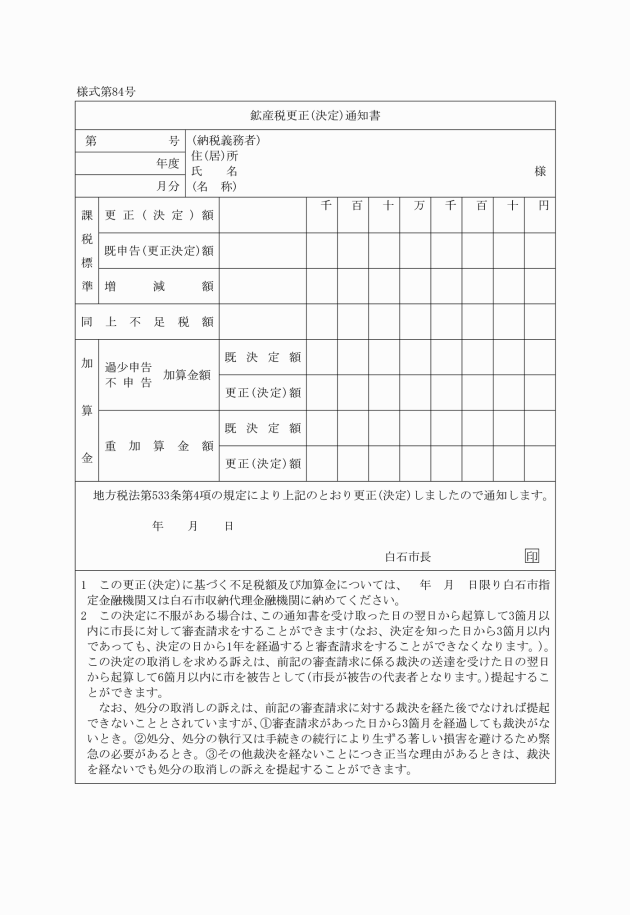

鉱産税更正(決定)通知書 | 規則第39条 | |

削除 | ||

削除 | ||

削除 | ||

削除 | ||

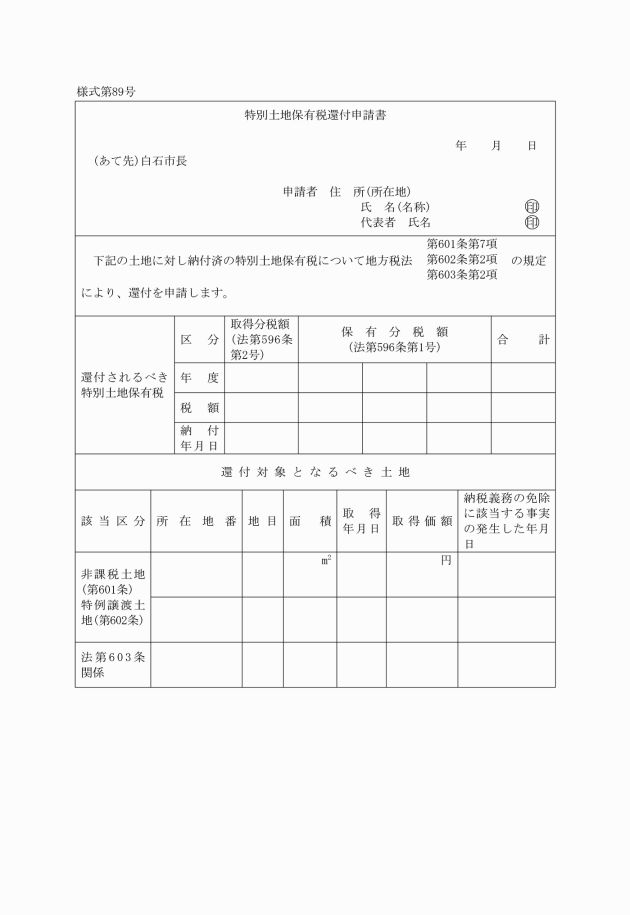

特別土地保有税還付申請書 | 法第601条 法第602条 法第603条 | |

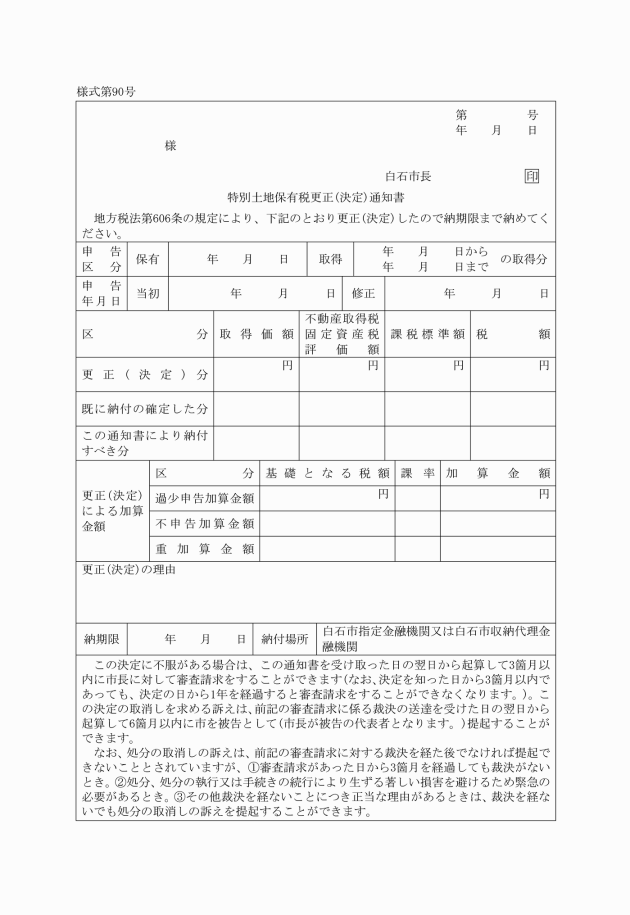

特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条 | |

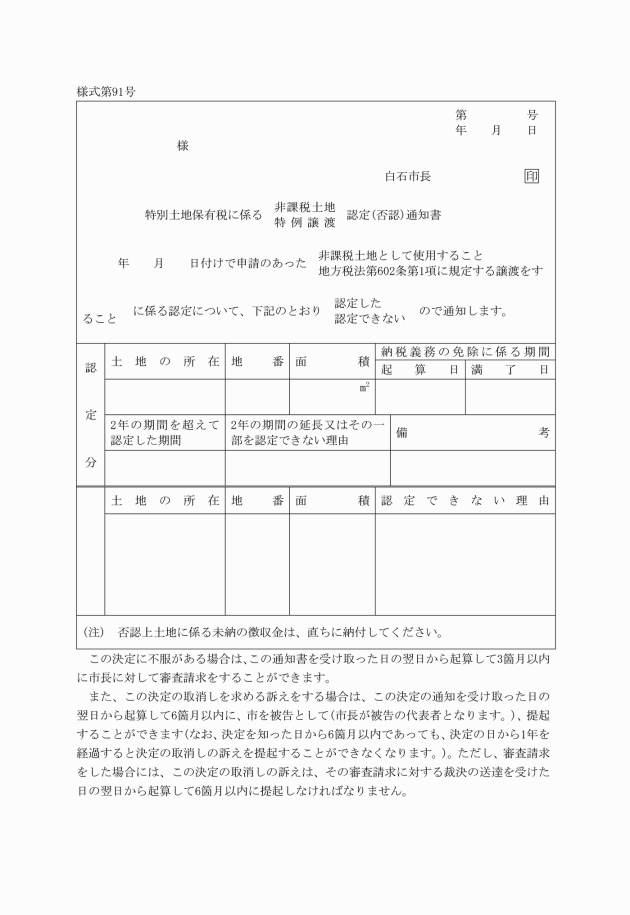

特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書 | 規則第41条 | |

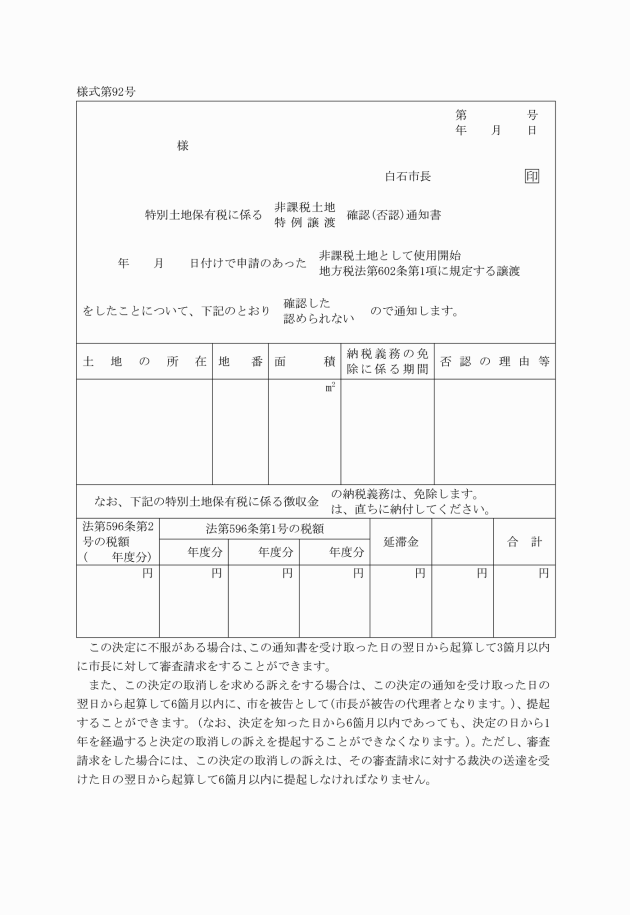

特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)確認(否認)通知書 | 規則第41条 | |

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書 | 規則第42条 | |

入湯税納入申告書 | ||

入湯税更正(決定)通知書 | 規則第43条 | |

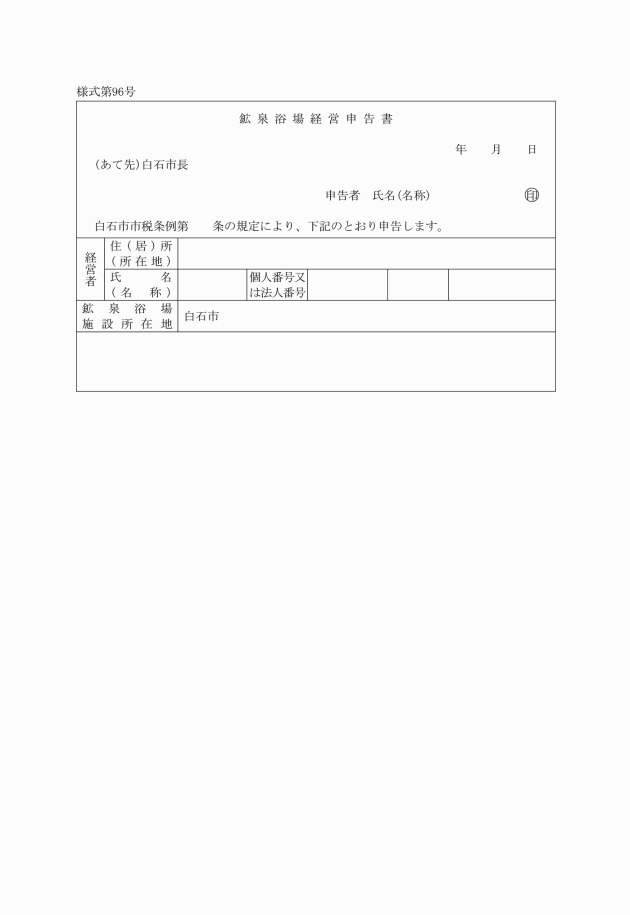

鉱泉浴場経営申告書 | ||

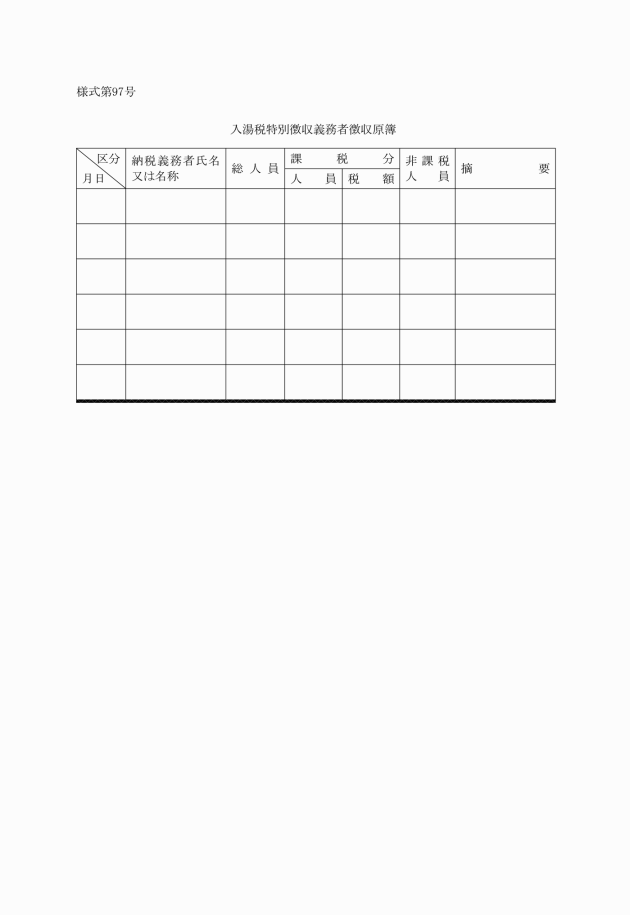

入湯税特別徴収義務者徴収原簿 | ||

/原動機付自転車/標識 | ||

徴収猶予に係る差押財産解除申請書 | 規則第12条の2 | |

様式第34号及び様式第35号 削除

様式第41号及び様式第42号 削除

様式第48号及び様式第50号まで 削除

様式第52号 削除

様式第52号の2 削除

様式第54号 削除

様式第59号及び様式第59条の2 削除

様式第64号 削除

様式第70号及び様式第71号 削除

様式第73号から様式第74号 削除

様式第78号から様式第82号まで 削除

様式第85号から様式第88号まで 削除